司马祠墓柏森森龙门长吊史圣魂(下)

司马迁祠墓坐落在陕西韩城市南10公里芝川镇东南的高岗上。据新华社

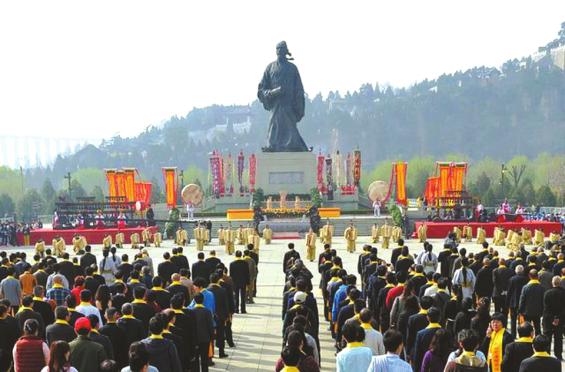

人们在陕西省韩城市司马迁祭祀广场祭拜司马迁。据新华社

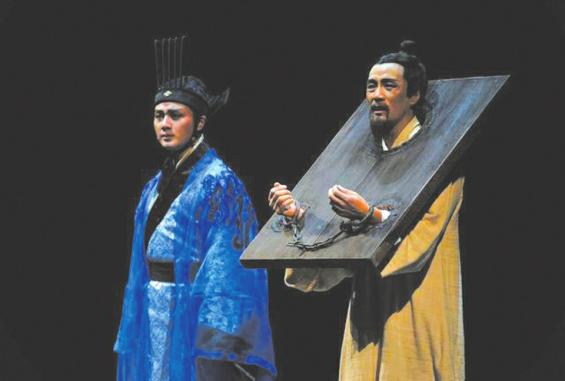

话剧《司马迁》首演剧照。

明清两朝,小小韩城南北三十里,先后建立书院13处,除了司马书院外,还有龙门书院、少梁书院、古柏书院和萝石书院等。清康熙以后,新建义学就有28所,文庙规模也是陕西之冠、全国罕见,因此,民间有戏语称“下了司马坡,秀才比驴多。”

因为读书人多,所以考取功名、为官之人自然也多。明清两朝是韩城文化发展的鼎盛时期,科举取士者近1400人,其中进士110多名,举人500 多名,贡生700多名,以致当年的朝廷中有“朝半陕,陕半韩”之说,意为朝廷官员里一半是陕西人,陕西官员中一半又是韩城人。

南北尚书、祖孙巡抚、父子知州、一母三进士、一举一贡生……清代时,韩城毓秀桥南的连三牌坊上,分别高悬“士风醇茂”“解状盛区”“户尽可封”等巨额牌匾,足见韩城文脉之盛。

“韩城人相信,故乡读书蔚然成风,有司马迁的影响。”贾雪芹说,“历代以来,每年清明节,韩城老老少少都要去拜司马庙,男孩要从司马祠墓里摘得松针,别于胸前,以求满腹经纶;女孩折下迎春花,插在发髻,寓意有个好前途;即便到现在,很多韩城的孩子,小学、初中、高中的第一课,老师都要讲一讲司马迁与《史记》,以作勉励。某种程度上,司马迁与《史记》,就是这座城市的根与魂。”

漫步于韩城的乡野,文史之乡对诗书传家的重视,多体现在一个家庭最显眼的位置——门楣或楹联。这种文化在韩城党家村尤为浓郁。

笃敬、孝悌慈、宝善居、楚书是宝……在党家村,家家门楣有题字,或石刻,或木雕,字体以行、楷为主,有的丰润端庄,有的刚健遒劲。“不管在党家村,还是在韩城,以耕读第、诗礼第、太史第为门楣刻字的家庭不在少数,皆因在他们看来,耕读是干正事,走正路。”党家村第20代传人党鉴泉说,“在这里,一个‘半藏农器半藏书’的家庭,备受人们的羡慕和尊敬。”

治家无奇术,教子多读几行书。在党家村,以诗书传家为内容的石刻楹联、家训随处可见——

一等人忠诚孝子;两件事读书耕田。

志欲光前,惟是诗书教子;心存裕后,莫若勤俭持家。

古今来多少世家,无非积福;天壤间第一人品,便是读书。

……

后辈人若要搬迁,这些题字还会被郑重其事地描下来,镌刻在新居,以示传承,既为律己,也意在告诫后人。“读书是这方百姓最朴素的追求与信仰。”党鉴泉说。

党鉴泉年轻时曾在党家村小学教书,有一次,村里铁匠的儿子上课时调皮捣蛋,他便“踢了两脚”以示惩戒,没想到孩子掉头跑了。放学后,他不放心,便去家访。一进门,铁匠做的第一件事,是给老师下了一碗挂面,还加了一个鸡蛋,让老师吃饱再说。

文教最盛时,韩城村村建有惜字炉,系专门用来焚烧字纸,即写过的纸片不可乱扔、遭人践踏,需一律送到惜字炉焚烧净化。逢年过节,小孩的任务,往往是将家中字纸送到村里惜字炉焚化,汲取“读书为上”之思想。

如此尊师重教,也就不难解释,为什么一个不足百户的党家村,在鼎盛时期有私塾12所,近半数人博得功名。

“每年三月,鲤鱼自百川争集龙门,跃而欲上。一登龙门,则化为龙,云雨从之,乘风而去。”千百年来,中国人常以龙门故地的这则传说,喻读书人金榜题名、平步青云。

鱼跃龙门的自然奇景、流遍乡野的耕读之风、读书人的理想化身司马迁,这一切隐隐勾勒出龙门读书人终其一生的奋斗轨迹,也为这片文脉盛地提供了绝佳的精神标识。

建于元代至大年间的韩城九郎庙中,大殿四角的木拱梁间,跪着一个托举木梁的木雕孩童,这便是历史上有名的赵氏孤儿——赵武。

赵氏孤儿的故事,源自《史记·赵世家》,经元代戏曲家纪君祥改编后广为流传:春秋时晋国上卿赵盾遭到大将军屠岸贾诬陷,全家300余口被杀。为斩草除根,屠岸贾下令在全国搜捕赵氏孤儿赵武。背负托孤重任的赵家门客、草泽医生程婴,走投无路之时,献出自家孩子救下赵武,老臣公孙杵臼等义士也为此献出生命。程婴含辛茹苦20年后,将赵武抚养成人,冤情得以昭雪。

故事中的大德之人程婴为司马迁同乡,是韩城芝川人。程婴救下赵武后,相传藏婴于韩城高门原西的九郎山(今巍山),至今巍山北野仍有藏婴洞遗址。九郎山、九郎庙即为“救郎山”“救郎庙”。

为彰化义士大德,后世韩城多建九郎庙、三义墓。在今韩城堡安村,遗存有三座砖砌墓冢,墓前的墓碑上分别刻有“晋程义士婴墓”“晋公孙义士杵臼墓”“晋卿赵文子(即赵武)墓”的字样。

司马迁不隐恶,不虚美,《史记》中很多义贤故事,都成为司马故里的教化之源。如在韩城禹山东麓的山峁上,有四义墓,供奉着荆轲、高渐离等四位义士,后人为其撰联曰:“千秋颂高义,万古传知交。”

正如司马迁云“从善如流,施惠不倦”,因为尚义,韩城民间也多仁义之士。清顺治年间,党家村人党德佩赶着一头毛驴,驮着两捆棉花到河南南阳做生意。同在南阳打拼的一位广东佛山商人,因家中有变,将大批木材委托于党德佩后回乡,不料一去就是四年。归来时商人心生忐忑,料定木材多半会打水漂。

不料商人进店后还没落座,党德佩就拿出账本,连本带利都记得清清楚楚,并悉数返还。党德佩因此在南阳声名大震,靠着清白为人、诚信经营,成为日进千两的秦商巨贾。

清朝时,韩城县衙的西街上,有座“将军楼”,横跨街面,楼上纵书“清官穿靴,赃官卸帽”,意为在韩城为官者,若清正廉洁,离任时韩城民众会为他制一双新靴,让其以新换旧,步步高升;若为官不正,民众会要求他卸下官帽,免冠(官)而去。

明朝左懋第,曾任韩城知县,在任六年政绩斐然。左公离任赴京时,韩城民众以“百家靴”相赠,期望他步步高升,并夹道相送至龙门渡口。

“司马迁秉笔直书,良心与气节并存,他在《史记》中推崇的很多人和事,也往往背负大仁大义,兼具真善美。”贾雪芹说,“这在无形中塑造了这座城市的尚大德之风。自古以来,韩城民间好仁义,为官多‘两袖清风’之辈。”

生于韩城庙后村的王杰,是清代西北地区唯一一位状元,在乾隆、嘉庆两朝官至东阁大学士,位同宰相。在韩城,许多读书人的榜样,除了司马迁,还有王杰。

王杰在权力中心的十余载,正是贪官和珅炙手可热之际。与和珅不同的是,王杰位居高位时,仍穿布衣,着草鞋,连轿子都不坐,往往骑老马上朝。

与和珅同主军机,王杰除议政外,常常默默独坐,距和珅甚远。有一次,和珅有意拉拢他,奉承他手长得好看,王杰毫不趋势,拂袖道“杰手虽好,但不会要钱耳。”

和珅因贪赃枉法入狱后,朝中权臣、地方大吏多为其同党,竟无人敢任主审,唯不偏不党的王杰挺身而出,主动挑起了主审和珅贪腐案的大任,以铁面无私、大义凛然之举,判处和珅死刑,籍没家产。

王杰一生曾12次担任乡试、会试主考、副主考,四任学政。为保清廉,他多次拒绝儿孙赴省或赴京参加考试,甚至放话“谁录取我的儿子,我就弹劾谁”。有一次,儿子瞒着他到省里考试,王杰知道后下令将其考卷撕毁。

“直道一身立廊庙,清风两袖返韩城。”公元1803年,在嘉庆皇帝的送行诗中,王杰离任还乡,临走时还将京城御赐的豪宅捐献出来,改作韩城会馆,仅带走了几十箱书籍。

到韩城后,王杰引用《史记》中的故事表心迹于乡人,称真正的衣锦还乡是“德庇生民,功在社稷”。韩城文庙至今留存的记事碑,记载了王杰回乡后“捐银五百两,置田地取租,每逢乡试到省,送以助盘费之资”的慷慨仁义之举。

因为继承了太史公敢于直言、不畏强权的史官作风,由宋至清,出身韩城的官员,多为谏官、御史,多在刑部就职。

宋仁宗时,包拯之师、任东台御史的张昪,曾冒死上疏,为范师道鸣冤;明朝时王盛、薛国观都曾担任过给事中(向皇帝谏诤时政得失之官),张士佩做御史时,也深得嘉靖赏识;有清一代,贾宏祚曾任陕西都察院监察御史,刘荫枢也曾担任给事中,张廷枢曾官至刑部尚书。

“正所谓打铁还须自身硬,和王杰一样,这些韩城籍官员在历史上均以正直、清廉著称。”陕西省司马迁研究会副会长薛引生说,“受司马迁和《史记》滋润而形成的清风正气,不仅流淌在韩城,更流淌在整个中国文化里,对当下仍有非常积极的警示意义。”

司马迁究竟死于何时、何地、何因,至今仍不能完全考定,因此在中国的很多史书中,写下三千多年华夏文明史的“史圣”司马迁,没有结局。

但“公为河山增其光,河山为公留其彩”,在悠悠五千年中华文明史中,司马迁和《史记》已然不朽。

“他给了纷乱的历史一副稳定的有关正义的目光,使这种历史没有在一片嘈杂声中戛然中断。中华文明能够独独地延伸至今,可以潇洒地把千百年前的往事看成自家日历上的昨天和前天,都与他有关。”余秋雨曾作文如此评价司马迁。

龙门有余泽,风追司马两千载,正如黄河冲出龙门后,横际无涯,浩渺壮阔。在故乡韩城,在整个中华文化圈乃至人类文明史,历史给了司马迁最好的结局。