从西柏坡到北平 谁半路拦下了“进京赶考”车队?

被中国人民革命军事博物馆永久收藏的照片——《我送亲人过大江》。

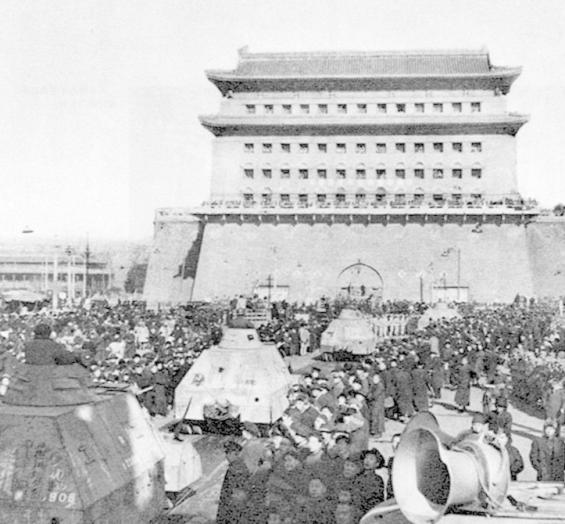

1949年2月3日,中国人民解放军举行了进入北平的入城式。

解放战争三大战役结束,华东、华北和东北三大解放区连成一片,使解放区面积和人口陡然增多,中央管理机构需要扩大,搬迁到大城市办公已成必要。

在北平和平解放之后,中共中央和军委机关决定在开完七届二中全会后迁往北平。中央机关从农村搬到城市,是我党领导全国人民取得革命胜利的重要标志之一。

进驻北平被比喻为“进京赶考”。从西柏坡到北平城,短短350余公里的路程,中共中央专门成立了“转移委员会”,提前数月精密谋划,周恩来亲自规划路线,李克农秘密到北平打前站。可是,“进京赶考”的车队在路过河北涿县时(今涿州市)竟然吃了一个“闭门羹”。

1949年3月23日清晨,西柏坡。毛泽东望着连绵雄伟的太行山,激动地对周恩来说:“今天是进京的日子,进京赶考去!”

就要出发前往北平了,大家对这一天期待已久。西柏坡中央大院里,人们忙前忙后准备着出发的行囊,好不热闹。

新华社向全国发布了中共七届二中全会公报。上午11时,毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、任弼时率领由11辆中小吉普、10辆大卡车组成的“赶考”车队离开了西柏坡,沿着山间公路向北平城进发。

车队一路向北,途经保定、徐水、定兴、新城(今高碑店)等地后,3月24日傍晚,“赶考”车队来到了涿县,这是中共中央进驻北平前的最后一夜。

当时天色已晚,涿县城门紧闭。“赶考”车队在这里遇到了“麻烦”。守卫的哨兵将车队拦下,不让进,还“霸气”放话:“不管你是谁,就是毛主席来了也不行!没有我们领导的命令不能进,我们要执行命令!”

在哨兵进城汇报期间,毛泽东耐心等待,并对卫士长说:“他们做得对,不要紧,可以等一等。”

大家正着急时,中央机关打前站的同志和涿县负责同志,急急忙忙从城里跑来:“进!进!快让汽车进去!”哨兵这才敬礼放行。原来,当时涿县刚刚解放不久,安保是头等大事,因此全城哨兵全部严阵以待,不敢有半点松懈。

当晚,车队顺利“过关”后进城。细心的毛泽东发现,偌大的县城内冷冷清清,商户大门紧闭,并听到了“市场没回城,买卖难兴隆”的说法。

毛泽东找来时任涿县县委书记王成俊询问情况,王成俊赶忙解释:原国民党驻军为了城防,把商户都赶到了城外,不让人们进城来。涿县解放后,接管工作头绪较多,一时没顾上,还没把市场迁回来。

毛泽东当即指示:工作千头万绪,先要从群众最需要的抓起,应该学会掌握城市工作的规律,马上把市场迁回来。毛泽东指示的“市场回城”,为当地党政领导上了“执政为民”的第一课。

渡江战役中,有一幕场景至今令人感动:那是1949年4月22日,炮声隆隆的江苏省扬中县西南江面上,一位身材瘦小、梳着大辫子的姑娘正奋力摇橹,一心想要船儿驶得飞快,好让船上的解放军战士尽快登陆,到对岸去打胜仗,解放全中国;另一位姑娘半蹲在船舱内,她们的父亲在后面掌舵。

当时,新华社记者邹健东被眼前这个背影吸引住,拍下照片《我送亲人过大江》,并刊发于《新华日报》上。

照片上的大辫子姑娘名叫颜红英,那一年,她19岁。这是她人生中的第一张照片。

当年摇橹过江后,颜红英回归一个普通渔家女的平凡生活。时光飞逝,一晃几十年过去了。照片拍摄人邹健东始终忘不了渡江战役中划船的长辫子小姑娘纤弱而坚强的身影。他多次托人在报刊上刊登照片和文章寻找,但始终没有一点回音。

1984年,邹健东委托《南京日报》的同志寻访,并在媒体上刊登照片和《摇船小姑娘,你在哪里?》的文章进行寻找。时任中央军委副主席的张震(渡江战役时任华东军区兼第三野战军参谋长)看到照片后,深情地说:“一定要找到这位小姑娘,没有人民群众的支持,我们过不了江。”

1999年4月,江苏卫视为庆祝南京解放50周年,播放了纪录片《风雨钟山路》。片中对当年划船小姑娘的深情呼唤,引起了常熟(苏州代管县级市)唐市镇中年妇女董小妹的关注,她流着眼泪说:“这是我的妈妈!”在病床上的邹健东老人得知找到了自己50年前拍摄的《我送亲人过大江》中的长辫子小姑娘后,高兴不已,盛情邀请他挂念半世纪之久的“小姑娘”到北京天安门参观。

来到北京后,颜红英到北京292医院同邹健东会面,两位老人紧握双手,在场的人无不为之动容。邹健东激动地说:“当年如果不是你们这样的船工奋不顾身地支援前线,百万大军过不了长江,人民的功绩是不能忘记的。”

邹健东还送给了颜红英姐妹两张《我送亲人过大江》照片,这个时候,一个小秘密才被解开。仔细看过照片后,颜红英对邹健东说:“这是我人生的第一张照片。”“那还是田里蚕豆花开的时候……炮弹很多,不断在江上炸开。”50年后虽然记忆有些模糊,但颜红英对于这段经历的回忆却异常清晰,讲起来滔滔不绝。她说,自己从没料到会成为一幅珍贵历史照片里的主角。

1999年7月,正在筹办中国人民解放军建军72周年“八一”晚会的总导演王炳森,在央视看到“我送亲人过大江”的故事后,立即决定将这感人的故事加进晚会节目。中国人民革命军事博物馆原政委马树学少将当场宣布,这幅照片由军事博物馆永久收藏。

提起北京胡同,很多人的印象便是灰墙青瓦,古院民居。然而,东交民巷却有着规模较大、数量众多的西洋建筑群,这条1500多米的巷子,实际上记录着中华民族半个世纪的屈辱历史。

1901年,清政府被迫签订了丧权辱国的《辛丑条约》。从此,各国在此修兵营、造碉堡、设银行、建警署,东交民巷成为“国中之国”和帝国主义反动势力在中国的“巢穴”。

该条约标志着清政府完全成为帝国主义统治中国的工具,中国彻底沦为半殖民地半封建社会。

根据《辛丑条约》,划东交民巷为使馆界,允许各国驻兵保护。列强的势力范围,一下子囊括了整个东交民巷地区。东交民巷管辖区内,不许中国人居住和设立衙署,行政管理权完全归使馆,中国政府无权过问。

1928年后,各国使馆虽相继迁往南京,但东交民巷旧址未废。

1949年,北平和平解放,2月3日,解放军举行了盛大的入城式,红旗引导下的威武之师走过前门箭楼,忽然向右拐了个弯,挺进东交民巷。现场百姓顿时雀跃欢呼。

在制定解放军入城仪式行进路线时,毛泽东只提了一个简单但是却非常郑重的要求:解放军的入城式路线,必须要经过北平的一条重要道路——东交民巷。

百年屈辱,一朝雪洗。

后来,毛泽东在七届二中全会上特别指出:“北平入城式是两年半战争的总结;北平解放是全国打出来的,入城式是全部解放军的入城式。”

他说,东交民巷是长在中国人脸上的一个疮,是到了根治的时候了。因此,解放军入城,必须大大方方地从东交民巷走过去,实际上是对民族精神的一种宣扬,也是在宣告当初那段屈辱的历史,一去不复返。

东交民巷是中国近代史的一个缩影。从备受欺凌到独立自主,中国人民展开百余年的不懈抗争。对于亿万中国人民而言,北平的和平解放预示着中国人民从此“站起来”。

1948年5月至1949年3月,中共中央曾在地处太行山东麓的河北省平山县西柏坡办公,在这里指挥了辽沈战役、淮海战役、平津战役三大战役,召开了著名的七届二中全会,毛泽东同志向全党发出“两个务必”的号召。以“两个务必”为核心的西柏坡精神,是党和国家的宝贵精神财富。

习近平同志强调,全党同志要不断学习领会“两个务必”的深邃思想,始终做到谦虚谨慎、艰苦奋斗、实事求是、一心为民,继续把人民对我们党的“考试”、把我们党正在经受和将要经受各种考验的“考试”考好,使我们的党永远不变质、我们的红色江山永远不变色。

务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风

1948年5月至1949年3月,中共中央在河北省平山县西柏坡办公,这里成为党中央解放全中国的“最后一个农村指挥所”。

1949年3月,毛泽东在中国共产党于西柏坡召开的七届二中全会上要求,务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。“两个务必”是在中国革命伟大历史转折关头,对我们党未来肩负的历史任务的深刻思考,是对历史经验的科学总结,是无产阶级革命精神的凝结和升华,是对马克思主义建党学说的继承和发展。

西柏坡见证着“新中国从这里走来”,以“两个务必”为核心的西柏坡精神,成为党和国家的宝贵精神财富。

渡江战役中,有一幕场景至今令人感动:那是1949年4月22日,炮声隆隆的江苏省扬中县西南江面上,一位身材瘦小、梳着大辫子的姑娘正奋力摇橹,一心想要船儿驶得飞快,好让船上的解放军战士尽快登陆,到对岸去打胜仗,解放全中国;另一位姑娘半蹲在船舱内,她们的父亲在后面掌舵。

当时,新华社记者邹健东被眼前这个背影吸引住,拍下照片《我送亲人过大江》,并刊发于《新华日报》上。

照片上的大辫子姑娘名叫颜红英,那一年,她19岁。这是她人生中的第一张照片。

当年摇橹过江后,颜红英回归一个普通渔家女的平凡生活。时光飞逝,一晃几十年过去了。照片拍摄人邹健东始终忘不了渡江战役中划船的长辫子小姑娘纤弱而坚强的身影。他多次托人在报刊上刊登照片和文章寻找,但始终没有一点回音。

1984年,邹健东委托《南京日报》的同志寻访,并在媒体上刊登照片和《摇船小姑娘,你在哪里?》的文章进行寻找。时任中央军委副主席的张震(渡江战役时任华东军区兼第三野战军参谋长)看到照片后,深情地说:“一定要找到这位小姑娘,没有人民群众的支持,我们过不了江。”

1999年4月,江苏卫视为庆祝南京解放50周年,播放了纪录片《风雨钟山路》。片中对当年划船小姑娘的深情呼唤,引起了常熟(苏州代管县级市)唐市镇中年妇女董小妹的关注,她流着眼泪说:“这是我的妈妈!”在病床上的邹健东老人得知找到了自己50年前拍摄的《我送亲人过大江》中的长辫子小姑娘后,高兴不已,盛情邀请他挂念半世纪之久的“小姑娘”到北京天安门参观。

来到北京后,颜红英到北京292医院同邹健东会面,两位老人紧握双手,在场的人无不为之动容。邹健东激动地说:“当年如果不是你们这样的船工奋不顾身地支援前线,百万大军过不了长江,人民的功绩是不能忘记的。”

邹健东还送给了颜红英姐妹两张《我送亲人过大江》照片,这个时候,一个小秘密才被解开。仔细看过照片后,颜红英对邹健东说:“这是我人生的第一张照片。”“那还是田里蚕豆花开的时候……炮弹很多,不断在江上炸开。”50年后虽然记忆有些模糊,但颜红英对于这段经历的回忆却异常清晰,讲起来滔滔不绝。她说,自己从没料到会成为一幅珍贵历史照片里的主角。

1999年7月,正在筹办中国人民解放军建军72周年“八一”晚会的总导演王炳森,在央视看到“我送亲人过大江”的故事后,立即决定将这感人的故事加进晚会节目。中国人民革命军事博物馆原政委马树学少将当场宣布,这幅照片由军事博物馆永久收藏。

提起北京胡同,很多人的印象便是灰墙青瓦,古院民居。然而,东交民巷却有着规模较大、数量众多的西洋建筑群,这条1500多米的巷子,实际上记录着中华民族半个世纪的屈辱历史。

1901年,清政府被迫签订了丧权辱国的《辛丑条约》。从此,各国在此修兵营、造碉堡、设银行、建警署,东交民巷成为“国中之国”和帝国主义反动势力在中国的“巢穴”。

该条约标志着清政府完全成为帝国主义统治中国的工具,中国彻底沦为半殖民地半封建社会。

根据《辛丑条约》,划东交民巷为使馆界,允许各国驻兵保护。列强的势力范围,一下子囊括了整个东交民巷地区。东交民巷管辖区内,不许中国人居住和设立衙署,行政管理权完全归使馆,中国政府无权过问。

1928年后,各国使馆虽相继迁往南京,但东交民巷旧址未废。

1949年,北平和平解放,2月3日,解放军举行了盛大的入城式,红旗引导下的威武之师走过前门箭楼,忽然向右拐了个弯,挺进东交民巷。现场百姓顿时雀跃欢呼。

在制定解放军入城仪式行进路线时,毛泽东只提了一个简单但是却非常郑重的要求:解放军的入城式路线,必须要经过北平的一条重要道路——东交民巷。

百年屈辱,一朝雪洗。

后来,毛泽东在七届二中全会上特别指出:“北平入城式是两年半战争的总结;北平解放是全国打出来的,入城式是全部解放军的入城式。”

他说,东交民巷是长在中国人脸上的一个疮,是到了根治的时候了。因此,解放军入城,必须大大方方地从东交民巷走过去,实际上是对民族精神的一种宣扬,也是在宣告当初那段屈辱的历史,一去不复返。

东交民巷是中国近代史的一个缩影。从备受欺凌到独立自主,中国人民展开百余年的不懈抗争。对于亿万中国人民而言,北平的和平解放预示着中国人民从此“站起来”。