成都最新印发9个“十四五”专项规划

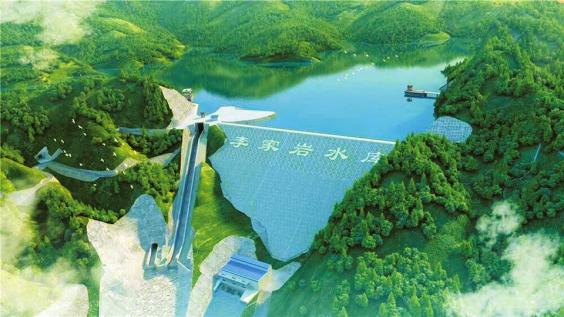

被誉为成都“第二水源”的四川李家岩水库工程。

新津一小。

成都市二十一幼儿园的儿童跳蚤市场。

“幸福成都”,与你我有关。5月6日至13日,成都陆续印发9个“十四五”专项规划,涉及教育、公共服务、数字经济、制造业、服务业、水务发展等。规划目标,是城市把握新机遇新使命,科学应对多方现实挑战的创新;字里行间,则是成都协调生产、生活、生态三大布局,让市民的幸福感成色更足、安全感更有保障的努力路径。

将新增30万个学位

增加公办普通高中学位供给和优质高中招生计划

高品质基础教育优势,将为成都践行新发展理念的公园城市示范区建设提供坚实支撑。基本公共教育服务的优质均衡和教育资源供给是否充足,是市民能直接感知的成效。

《成都市“十四五”教育发展规划》强调,要把优先发展教育作为推动全市各项事业的重要先手棋,要实现教育更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

成都市将全面加强教师队伍建设,教师综合素质和专业化水平全面提高,培养50名未来教育家、100名领航校(园)长、3000名骨干教师,职业教育“双师型”教师比例达到70%以上。

基本公共教育服务致力优质均衡。成都市学前教育普及普惠安全优质发展,普惠性幼儿园覆盖率达到88%。义务教育优质均衡发展,优质学校覆盖率达到70%。

未来五年,成都将实施普通高中扩容提质工程,增加公办普通高中学位供给和优质高中招生计划,全面提升全市普通高中办学条件和学位承载能力。同时合理提升普通高中入学比例。高中教育多样化有特色发展,全市优质特色高中在校生覆盖率达75%以上。完善终身学习服务体系,持续扩大“全球学习型城市”影响力。

在教育资源供给方面将更加充足。成都市将持续优化教育空间布局,做优做强各区域教育基本功能。全市新建和改扩建中小学、幼儿园400所,新增学位30万个。新建、改扩建5所特殊教育学校,新建100个特殊教育资源教室。

“十四五”年均增速15%左右

到2035年建成具有国际竞争力的生物经济新高地

“十四五”成都如何布局生物经济赛道?在已经印发的《成都市“十四五”生物经济发展规划》中,成都定下了未来五年的发展目标。

其中提出,到2025年,成都要基本建成具有全球竞争力和影响力的生物经济创新极、具有国际竞争力的生物产业集群、适应生物经济发展的生态环境和生物安全风险防控和治理体系。到2035年,成都全国生物经济先导区的作用进一步凸显,全面建成具有国际竞争力的生物经济新高地。

“十四五”期间,成都生物经济年均增速保持在15%左右,到2025年,生物经济总产值达到1.2万亿元,创建3-5个国家级生物科技创新平台,建成生物经济领域专业数据库3-5个,生物经济关联产业基金规模达到500亿元以上。

其间,成都市将主动承接战略使命,明确生物经济目标定位,把落实国家和四川重大战略决策部署与塑造生物经济新优势统筹结合起来。突出了生物科技的引领能力、生物产业的支柱地位、资源要素的保障能力和生物安全的屏障作用,分维度、体系化设置了重点任务,力图形成良好的生物经济发展生态。

成都市拥有川大华西医院等国内顶尖医疗资源,获批国家生物医药战略性新兴产业集群。基于产业优势,该规划还提出做强高端医疗、生物医药、高端医疗器械三大“三医+”核心产业,实施创新药、高端医疗器械重点产业建圈强链“链长制”。结合技术应用融合化趋势和成都传统产业高端绿色转型需求,提出做大生物农业、生物环保、生物能源三大“生物+”融合产业。把握技术演进方向,立足成都在IT领域的比较优势,提出前瞻培育生物服务、合成生物、生物3D打印、生物医学人工智能等“BT+IT”前沿领域。

生物经济的发展具有生物资源依赖性,而成都正是全球生物多样性热点地区——国际环保组织公布的全球生物多样性热点地区34个,其中中国4个,成都在列。基于这种特性,该规划提出了构建生物样本库、国家菌种库和种质资源库等重点任务。结合成都创新药快速发展实际与市场需求,提出建设完善灵长类实验动物库、非灵长类实验动物资源库等各类生物战略资源。

新建19座水厂

提升主城区“12+2”区域内涝防治能力

如何管好装水的“盆”?根据近日印发的《成都市“十四五”水务发展规划》:到2025年,成都市主城区“12+2”区域内涝防治能力提升至能有效应对50年一遇的暴雨;同时新建19座水厂,扩建13座水厂,全市区域内主力生活给水厂达到42座,工业水厂达到3座,总供水能力达到944.3万立方米/日;另外中心城区“5+1”区域新规划建设10座污水处理厂,新增污水处理能力79万立方米/日,全市新规划建设56座污水处理厂,新增污水处理能力225万立方米/日。

记者梳理这份水务发展规划发现,其中明确了分区策略,主城区“12+2”区域实施防洪工程建设、排涝管网改造等措施;远郊区(市)县区域的山区和丘陵区加强水库调蓄、中小河流治理、山洪沟整治,构建山丘区洪灾防治、洪水调蓄体系;中部平原区以河道综合整治、堤防和分洪工程建设为主,筑牢城市防洪屏障。同时对洪灾威胁最为严重的金堂城区和新津城区通过开展专项研究,综合施策提升城区防洪能力。

具体包括实施岷江干流、沱江干流等河道重点河段防洪综合治理工程;重点推进沱江团结水利枢纽工程,分蓄超额洪水,将金堂县城的洪水防御能力逐步提高至50年一遇,减轻下游干流沿线淮州、简州、简阳城区的防洪压力;城市建成区结合老旧小区及道路改造提升管网排涝能力,大力推进老旧破损排水管网、排水防涝设施修复,改造及增设泵站,提高机排能力和雨水排放能力,使主城区“12+2”区域内涝防治能力提升至能有效应对50年一遇的暴雨;推进都江堰市中兴镇螃蟹河等9条山洪沟治理前期工作,重点完成青白江区桤木河、蒲江县西门沟、金堂县广兴河3条山洪沟治理。