用笔清劲的黄庭坚:世道极颓,吾心如砥柱(四)

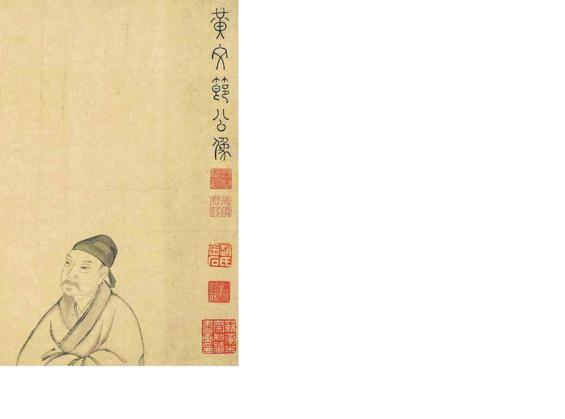

黄庭坚像

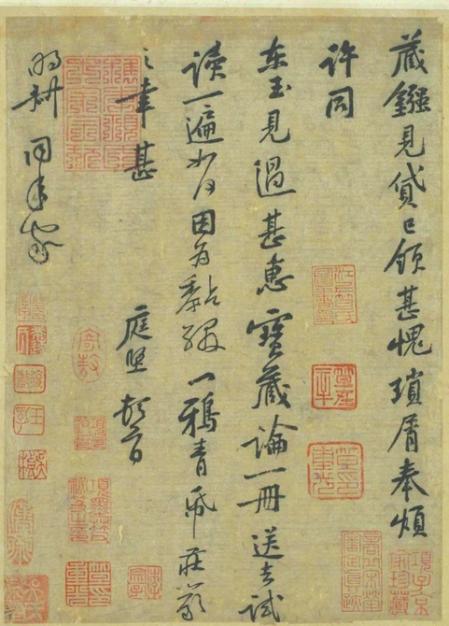

《藏镪帖》北宋黄庭坚台北故宫博物院藏

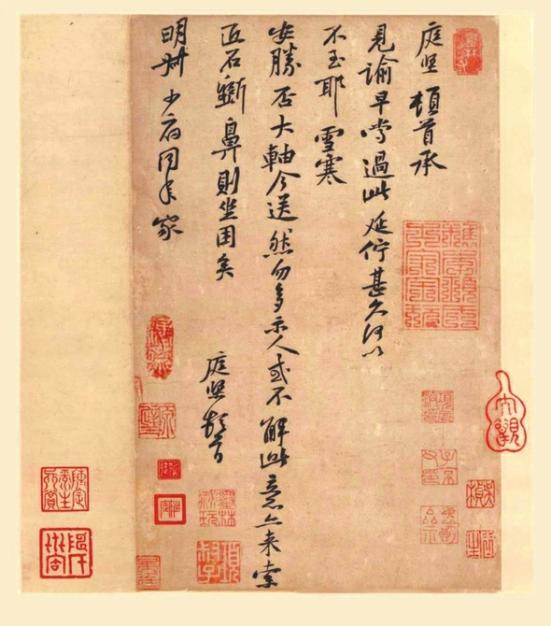

《雪寒帖》北宋黄庭坚台北故宫博物院藏

□祝勇 黄庭坚无法看到未来的希望,于是向过去、向辉煌的汉唐索取希望,希求那来自古老年代的人格正气,能够给自己带来勇气,去面对这惨淡的人生。

书法风格走向成熟

黄庭坚在《砥柱铭》跋语中写下:

魏公有爱君之仁,有责难之义。其智足以经世,其德足以服物,平生欣慕焉。时为好学者书之,忘其文之工拙,我但见其妩媚者也。

吾友杨明叔,知经术,能诗,喜属文,吏干公家如己事。持身清洁,不以谀言以奉于上智;亦不以骄慢以诳于下愚。可告以郑公之事业者也。或者谓:世道极颓,吾心如砥柱……

对魏征仰慕的“爱君之仁”“责难之义”,他充满倾慕;对于杨明叔“不以谀言以奉于上智”“不以骄慢以诳于下愚”,他心有安慰。他对杨明叔说,也是对自己说:置身于荒谬的现实,“与魑魅为邻”,一个心有良知的底层官员所能拿出的对策,就是“世道极颓,吾心如砥柱”。

杨明叔是四川眉州(今四川眉山)人,与苏东坡同乡,他的父亲是苏东坡的好友,所以,黄庭坚在黔州遇见杨明叔,颇有他乡遇故知之感。台北故宫博物院收藏着黄庭坚写给杨明叔的信札二通,即《致明叔少府同年尺牍》,分别是《雪寒帖》《藏镪帖》。这些信札写于绍圣二年(公元1095年)左右。杨明叔就是那一年抵达黔州,担任少府监,并与黄庭坚相识。

《与明叔少府书十七》大概亦写于此时。在这封信札中,黄庭坚写道:

待罪穷壑,与魑魅为邻,平生学问,亦以老病昏塞,既无书史可备检寻,又无朋友相与琢磨,直一谈一笑,流俗相看耳。忽蒙赐书,存问勤恳。且承安贫乐义,不溷乡党,卖屋以为道涂之资,载书以为到官之业,想见风采,定慰人心。国有君子,何陋之有?不肖早衰,五十而无闻,使得终寿,日月馀几,得好学之士相从,尚或有所发明。望风钦叹,无以为喻,谨奉状,道愿见之意。心之精微,非笔墨所及,伏惟照察……

笔者特别喜欢这段文字。在这封信里,黄庭坚道出了自己“既无书史可备检寻,又无朋友相与琢磨”的窘境,几乎一无所有的他,在俗人眼中是何等的可悲、可笑。即便如此,还是有像杨明叔这样的人,赐书慰问他,向他表达敬意。在这样的人世间,还有君子在。有君子在,人们对世界就不至于绝望。

黄庭坚三十五世孙黄君先生说:“黄庭坚是中国书法史上极为罕见,具有强烈自我超越意识的人。”通过黄庭坚与杨明叔的交往可以判断,黄庭坚写下《砥柱铭》的时间,是黄庭坚到达黔州以后,因为只有到黔州,黄庭坚才认识杨明叔,才能在《砥柱铭》跋语中写下“吾友杨明叔”之语。据黄君先生推测,《砥柱铭》极有可能是黄庭坚绍圣五年(公元1098年)三月离开黔州时写给杨明叔作临别纪念的。那一年,黄庭坚已五十四岁,正是他书法艺术的自我超越期,用台北故宫博物院傅申先生的话说,这卷《砥柱铭》“是黄庭坚书风转换期的真迹”。那时的他,不再模仿苏东坡,而是追求风格上的自立。他的大字行楷书,正是在黔州时期走向成熟。

为《寒食帖》写题跋

黔州之于黄庭坚,正如滁州之于欧阳修,黄州之于苏东坡。他的书法,开枝散叶,犹如南方的植物,在阳光雨露滋润下舒展枝蔓,锋芒毕露。黄君先生称他晚年书风“境界超迈,雄视千古,尤其草书和大行楷书,其艺术水准远在东坡之上”,“《砥柱铭》是这一时期内第一件具有代表性的大作品,弥足珍贵,毋庸置疑”。

宋哲宗绍圣五年、元符元年(公元1098年),黄庭坚结束了在黔州三年的贬谪流放时光,迁戎州(今四川宜宾市)安置。他像黄州的苏东坡一样开荒种地,动手葺屋。他给自己建起的栖身之所,取名“死灰庵”“槁木寮”,表明自己已身如槁木、心如死灰。他心里惦念的,唯有在海南岛上栉风沐雨的老师苏东坡。据学者杨庆存介绍,这一年,岁在重九,黄庭坚在戎州与诸人游无等院,突然看到了苏东坡的题字,心里顿时像被人狠狠砸了一拳,担心、思念、不平、愤懑等各种情绪袭上心头,交织、搅拌、涌动,让他心神不宁,“低回其下,久之不能去”。

元符三年(公元1100年)五月,宋哲宗驾崩,他十九岁的弟弟赵佶登基,是为宋徽宗。向太后垂帘听政,“旧党”又吃香了,远在海南儋州的苏东坡咸鱼翻身,被召还京,一度有了入相的可能。黄庭坚被起复为宣德郎,监鄂州在城盐税,后改奉议郎。

形势大好,不是小好。七月里,黄庭坚的朋友、河南永安县令张浩带上苏东坡《寒食帖》墨稿抵达眉州青神县,在那里见到了黄庭坚。黄庭坚一见《寒食帖》,恍若见到了日夜思念的老师苏东坡,立刻泪如雨下,这就是所谓的“见字如面”吧。他激动之情难以自禁,于是挥笔写下了一段题跋:

东坡此诗似李太白,犹恐太白有未到处。此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。它日东坡或见此书,应笑我于无佛处称尊也。

这段《苏轼黄州寒食诗帖卷跋》,后来被装裱在《寒食帖》卷后,现藏台北故宫博物院,与原帖并称“双璧”。写跋时,黄庭坚在苏东坡生命的出发地——四川眉州,苏东坡则身在北部湾边上的廉州(今广西壮族自治区合浦县廉州镇)。一年后,苏东坡在北归途中病死于常州,再也不可能看见黄庭坚的跋文。

宋徽宗即位只七个月,向太后就去世了。宋徽宗亲政,起用了“新党”,“旧党”又落,朝廷形势再度翻转,只不过此时朝中已无王安石,“新党”的主角,换成了蔡京。蔡京决定痛打落水狗,让他们永世不得翻身,于是掀起了对“元祐党人”的打击浪潮。黄庭坚又遭贬谪,被发往更遥远的宜州(今广西壮族自治区河池市宜州区),在那里“极目送归鸿”,度过了生命的最后岁月。

书法作品成传世珍品

苏东坡、黄庭坚为代表的“蜀党”又被打倒了,有宋一代的“道学型”士大夫基本上全军覆没,未来的官场,留给了蔡京、秦桧、韩侂胄、贾似道(讽刺的是,《砥柱铭》在南宋成了贾似道的藏品,是贾似道收藏的“黄庭坚双璧”之一)。北宋后期直至整个南宋,陷入了奸臣当道的历史怪圈,“君臣共治天下”的美好设计再一次走向了它的反面,变成了昏君与佞臣的共舞,宋朝政治终于从宽容走向了专制。

其实笔者一直是非常喜欢《水浒传》的。在笔者看来,《水浒传》是一部被低估的书,因为它不是一部打打杀杀的书,而是一部描述徽宗一朝政治现实最深刻、最透彻的著作。它固然是一部造反之书,但从反向上看,也是一部官场之书,它从草莽的视角写官场,好汉替天行道,是因为天下无道。像宋江、鲁智深、林冲,都处在宋代权力金字塔的底层,是不起眼的小吏。

宋江是押司,鲁智深是提辖,林冲虽为八十万禁军教头,其实只是一个军事教练,并没有军事指挥权,说白了就是一个“屌丝”,所以像高衙内这样的高干子弟看不起他,不仅侵占他的老婆,而且要陷害他。但林冲绝无造反之心,豹子头林冲,那时还没吃熊心豹子胆,即使他知道自己误入白虎堂,受了不白之冤,被发配草料场,依然梦想着能好好改造自己,有朝一日能重返社会,好好过自己的小日子。直到在那个月黑风高的夜晚,他听见门外陆虞候和富安、差拨的谈话,知道高太尉、高衙内原来是要自己的命,才提枪戳死三人,雪夜上梁山。但凡林冲有一条活路,他都能忍。像林冲这样能忍的人都造反了,可见当时的官场政治黑暗到了什么地步。《水浒传》是一部黑暗之书,表面上写造反,实际上写官场,写被各级官员所笼罩的那种伸手不见五指的黑,写无处伸张的正义。《水浒传》里那个大雪封门、无路可走的宋朝,如今业已成为无数影视剧的追捧对象。

假若真有一台时光机,宋朝会成为许多“历史粉”投奔的目的地,这与宋朝士人的地位(所谓“君臣共治天下”)、宋代文化的非凡品质有关,宋徽宗也摆脱了《水浒传》里的形象,在艺术史里实现了“华丽转身”。但笔者还是希望大家别忘了《水浒传》,这样才不会从一个极端滑向另一个极端,才能构建一个更加立体的宋代形象。

1127年,徽钦二宗被金人俘虏,连推带搡,押往北国。

瑟瑟寒风中,他们仰望苍天,不知是否懂得了“上天难欺”的深意。

崇宁四年(公元1105年),黄庭坚在宜州度过了人生的最后一年。九月里,酷热的宜州突然来了一场小雨。那一天,黄庭坚喝了点酒,坐在胡床上,微醺中,把两脚伸出栏杆,以接受从天而降的清凉,而后,安详地辞世。

2010年,黄庭坚逝世九百多年后,他的《砥柱铭》以将近4.4亿元人民币的成交价拍卖成功,成为中国艺术史上的“最贵艺术品”之一。

不过,这些都与黄庭坚没有关系了。暑热中的一点儿微雨,是世界留给黄庭坚的最后快乐。