四川营山县名最早何时出现?

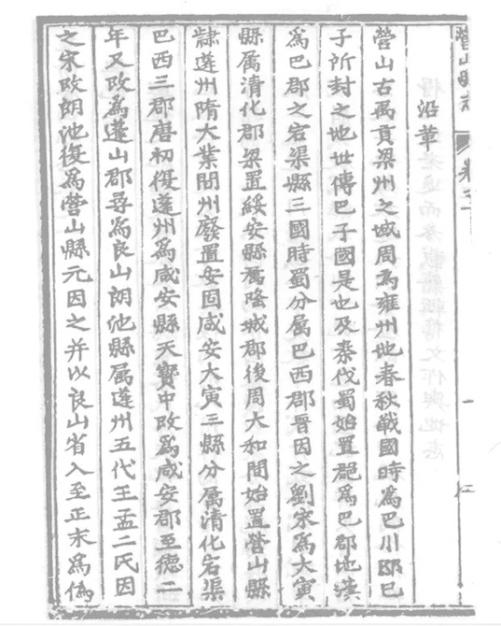

明万历《营山县志》记载:“后周大和(注:大和应为天和)间始置营山县隶蓬州。”

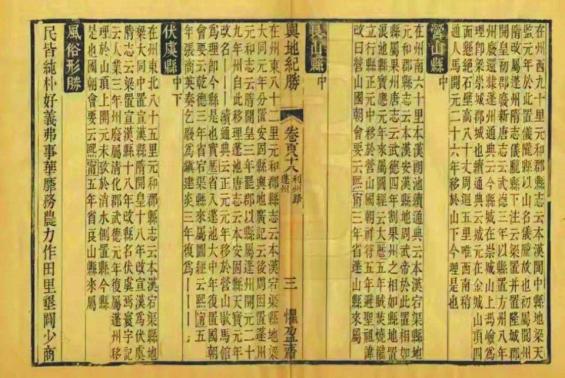

《舆地纪胜》提到,《图经》云大历五年贼焚烧权立行县正元中移于营山。

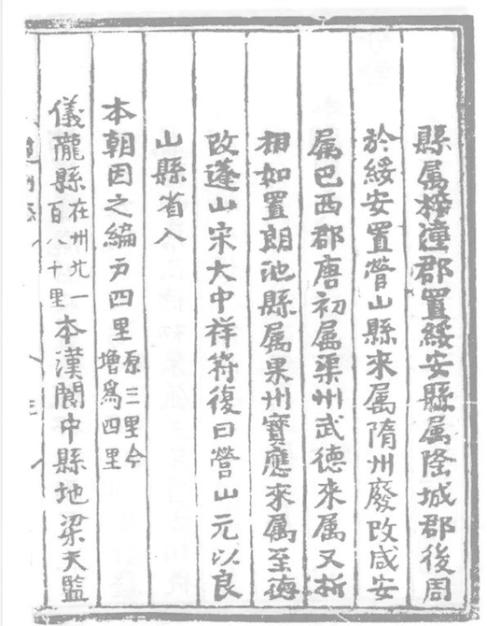

明正德《蓬州志》记载:﹃宋大中祥符复曰营山﹄。

文/图毛超群 隶属于四川省南充市的营山县名最早在何时出现?官方说法是:北宋大中祥符五年(1012年),为避赵匡胤(字元朗)之讳,而将朗池县改为营山县,沿用至今。这一说法是根据清代遗留下来的《营山县志》和《四川通志》里关于营山县历史沿革的说法得来的,这几乎已是世人皆知的历史定论。

但经笔者考证史料,找到了完全不同的说法。

现今可查,记载有关营山历史最早的史料文献《舆地纪胜》云:广德元年改大寅为蓬池,宝应元年割营山县来属。

唐宝应元年为公元762年,时间比北宋大中祥符五年(1012年)早了整整250年。

《舆地纪胜》提到,《图经》云大历五年贼焚烧权立行县正元中移于营山。

大历五年为唐770年,贼焚烧了朗池县,就“权立行县”,权,应是暂时之意,立,设立。行县,应是相对于长久的固定的县而言。直到正元中移于营山,也就是在正元中才把“权立行县”移治于营山。

这里的正元,应是唐贞元。贞元,是唐德宗李适的年号(785年正月至805年八月)。也就是说,朗池县在大历五年贼焚烧权立行县大概有十多年的时间,就移于营山,这时就已出现营山了。

此时如果就以贞元最末一年来计算,也要早于北宋大中祥符五年207年。

《舆地纪胜》的作者,王象之,字仪父,婺州金华人,庆元二年(1196年)登进士第,曾任江宁知县等职。王象之长于地理之学,宋宁宗嘉定年间(1208年-1224年),他综合长年收集的大量地理书及郡县图经,开始编纂《舆地纪胜》。初稿约于嘉定十四年(1221年)完成,至宋理宗宝庆三年(1227年)全书始成。

《舆地纪胜》所提到的《图经》,应是指早于《舆地纪胜》之前的《图经》。《图经》最早的当数东汉的《巴郡图经》,以后在魏晋南北朝时期,中国各地逐步纂修图经;隋、唐、北宋时期,图经最为发达,成为当时方志的通称。

王象之所看到的《图经》,具体是哪一本现在已无法知道。但王象之明确了朗池被贼焚烧权立行县正元中移于营山的事实,就是记载于他所看见的《图经》中的。

关于营山县之名最早记载的史料,在明万历《营山县志》和明正德《蓬州志》中,都有明确的记载。

明万历《营山县志》在沿革中记载:“后周大和间始置营山县隶蓬州”“宋改朗池复为营山县”。

特别注意“宋改朗池复为营山县”,这里还特别强调了一个“复”字,复,乃重复,又的意思。也就是说,宋大符祥中五年,沿用后周就使用过的“营山县”。

明正德《蓬州志》记载:“后周于绥安置营山县来属”“宋大中祥符复曰营山”。

同样,在明正德《蓬州志》中,也特别强调了“宋大中祥符复曰营山”。明代的营山、蓬州志书,都非常明确地强调了宋大中祥符是复曰营山,而非改为营山。

明万历《营山县志》和明正德《蓬州志》,都明确记载营山县最早就始置于后周天和年间。

考证明万历《营山县志》和明正德《蓬州志》,这两部志书的这一说法都应是来自明正德知县严杰编纂的《营山县志》,而严杰是在成化年间邑人进士唐臣编纂的县志基础上修纂的。所以,关于营山县始置于后周的记载,应该是成化之前就已留存下来的史料记载,而非唐臣、严杰凭空编撰的。

对比当时的营山、蓬州两地志书对营山县历史沿革始于后周的记载,都是时间吻合毫无差异的,这也可以说明,当时对于营山县始于后周的说法,是毫无争议的一个传统定论。

那为何现在我们看到关于营山县的由来,却是北宋大符祥中五年的说法呢?

考证清代几个版本的《营山县志》可知,我们现在看到的清代所有版本,都是在康熙《营山县志》基础上续修演变而来的。

白不淄在编纂康熙版《营山县志》时,没有按照明代遗留下来的志书为依据,一切都是靠白不淄老人来编写的,所以,就出现了北宋大中祥符五年朗池改名营山县的说法了。

这一说法,以后一直被清代各个版本的县志所沿用,这也成为后来的《顺庆府志》《四川通志》等关于营山县沿革记载的主要史料依据。

明万历《营山县志》和明正德《蓬州志》,都是清代结束之后,直到20世纪80年代,才从宁波天一阁珍藏的孤本经影印版公开发行后,才被我们看到的。

因此,今天我们应该为营山县最早始于后周天和年间而正名。

营山县的历史,即使从后周天和七年(572年)计算起,至今也已有1451年了。这比后来的北宋大中祥符五年(1012年)改朗池为营山县的说法,整整早了440年。

来源:四川省地方志工作办公室