文艺片《河边的错误》票房超2亿

《河边的错误》由朱一龙主演。

《河边的错误》剧照。

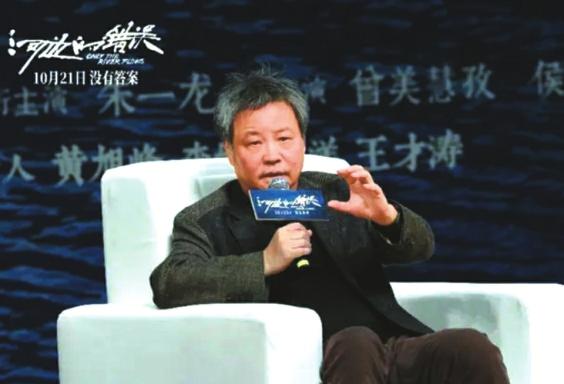

余华为《河边的错误》作宣传。

□黄靖斐

经典黑色电影往往来源于文学,正在热映的黑色荒诞电影《河边的错误》,正是改编自余华的同名小说。据猫眼专业版数据,截至10月30日,该片票房已超2亿元,同时,《河边的错误》豆瓣评分达7.6。跟今年其他文艺片惨淡的票房命运相比,《河边的错误》堪称文艺片的“高光”,这跟“顶流演员”朱一龙有关,更离不开另一位“顶流”——作家余华。影评人曲博文认为,“余华就是这部电影最大的IP。”

余华为《河边的错误》带来了什么?

《河边的错误》改编自严肃文学作家兼网络红人余华的同名先锋小说,当当网上,这本余华写于1987年的小说冲上了小说飙升榜、热搜榜、畅销榜前排,更是畅销榜首位,呈霸榜之势。连演员张译都自称是余华的书迷,在评价该片时表示,“是小说提供的土壤肥沃,书钧导演的拳脚才踢得开,向余华老师致敬”。

电影上映前余华亲自下场“带话题”,解锁了电影多次热搜。在平遥国际电影展首映和北大路演采访时,余华和导演魏书钧、主演朱一龙的互动都是热度很高的超话话题,比如“余华盛赞朱一龙是艺术家”“余华说朱一龙的表演无懈可击”“余华说《河边的错误》比张艺谋的《活着》忠于原著多了”等。影评人、制片人藤井树表示,“余华和朱一龙在平遥国际电影展上有一个长达90分钟的对谈,在网络上刷了很多好感。朱一龙有很强的粉丝基础,余华又是新晋的网络红人,影片以原著作者满意改编作为卖点,带来双重圈粉,这是相当专业的营销策略。”

电影由扛票房能力和演技都已得到肯定的金鸡奖最佳男主角朱一龙主演,在《河边的错误》里,朱一龙饰演刑警队长马哲,他借鉴了余华年轻时候的照片来造型。

在“顶流作家”和顶流演员的双重作用下,电影的最终成绩也非常亮眼,上映3天票房破亿,几乎每天票房、排片率等数据位列第一,对于艺术电影来说,这个成绩非常罕见,票房不但轻松超过《宇宙探索俱乐部》(6704万元),远超魏书钧此前导演作品《永安镇故事集》《野马分鬃》,也好过近期上映的《燃冬》《不虚此行》等文艺片。被称为近年来商业表现上最成功的艺术电影之一。

一个严肃文学作家是如何走上顶流之路的?可以说,这是和“互联网”时代相互成就的。

作家苏童在《我在岛屿读书》第二季节目中称余华和莫言都是“大网红”。莫言率先加入新媒体浪潮,个人公众号几乎每篇都能达到10W+阅读量,他也玩转抖音、b站等平台。

与好友莫言相比,余华成为“顶流”是近两三年的事情。他在接受《朗读者》主持人董卿采访时,凭借一本正经的冷幽默式采访,杀回了大众视野。在贾樟柯的电影《一直游到海水变蓝》,和综艺节目《我在岛屿读书》以及在线下活动的互动中,余华凭借犀利的言语、有趣的灵魂和人与书的巨大反差,他的采访片段在互联网被放大,成为炙手可热的“网红”,最近他在韩国搞讲座又因“潦草小狗”再次出圈。

对于普通读者而言,余华的代表作是《活着》《许三观卖血记》《在细雨中呼喊》等,他的叙事悲凉沉痛、黑暗又残酷,但出现在镜头前的余华本人,却是“在逃喜剧人”、段子手、脱口秀演员。网友们评价他“把悲伤留给读者,把快乐留给自己”。

前段时间,《在细雨中呼喊》推出新版,余华与董宇辉就此展开一场对谈。余华类似“我当时怎么会把孤独写得那么好”的玩笑话,引发大量网友点赞转发。在这个严肃文学显得有些冷清的时代,余华游刃有余于网络和现实两个世界。网友们惊讶:“他是怎么做到书和人毫不相干的!”

当很多观众看完《河边的错误》一边喊着“看不懂”,一边又把电影票房和口碑推向高位,大家才想到,这位写严肃文学作品的作家,应该是当今中国文坛最炙手可热的产品经理。

余华作品的文学性和权威性是翻拍成电影的保障。山东大学副教授、博导赵坤认为,以余华在互联网的“网红”程度,他早已是成功“破圈”的写作者,并且打破了文学、文化、娱乐、教育等各大行业的壁垒,自带流量,“这实际上有一个隐匿的、看不见的现象,就是读者群”。这些都使经典作家能够成功收获非专业读者,获得通俗意义上的流量。

“网红作家”能赋予电影多大的能量和后续力?

从文艺片本身来看,其诉求最核心之处并不在于票房,而在于表达和艺术创新。《河边的错误》导演魏书钧认为,艺术审美意象的回归小说和电影作为语言不同的两种艺术,二者交集不应止步于情节和人物,而是更内在的“基因”。

网络的狂欢终究如璀璨一瞬的烟火。甚至在电影营销上,《河边的错误》也完全放弃了当下火爆的短视频病毒营销。只能从文字中得以窥见的余华,那个不轻易示人的余华,才是演魏书钧所抓取到的“内在基因”。

严肃文学作品对于导演和观众来说,都称得上“精神盛宴”。近期影视化的余华作品《文城》、金宇澄的《繁花》等,都采用了极精良的班底;贾平凹的《秦腔》、苏童的《黄雀记》、王蒙的《这边风景》、徐则臣的《北上》等也宣布将进行影视化……现实主义底蕴浓厚、精神内核深刻是严肃文学不可比拟的优势。文学作品和影视相互成就,相伴“出圈”。“顶流”作家以破圈金句带来热搜话题,以严肃文学的权威性保障电影品质,成就了文艺片“顶流”票房的成功营销。文图据半岛都市报