20余名本科生想当“猴哥”管理员

峨眉山藏酋猴喜群栖。夏中林摄

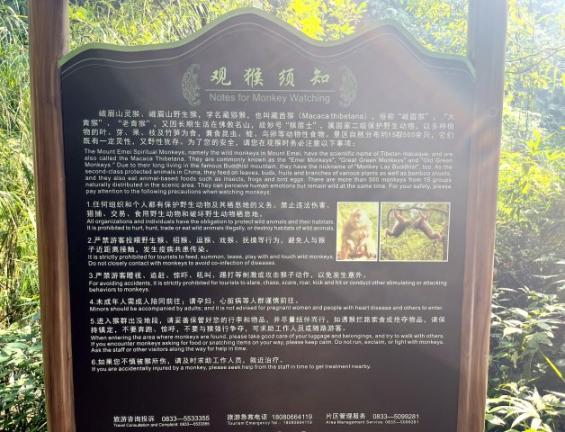

猴区里的观猴须知。杜卓滨摄

猴管员观察猴群动向。杜卓滨摄

11月1日,峨眉山猴群再次登上热搜,与之一并引发关注的是它们的“守护者”——峨眉山猴群管理员,热搜标题是“峨眉山景区招聘15名猴群管理员”。

11月6日,华西都市报、封面新闻记者从峨眉山林业管理所获悉,本次招聘报名环节已经结束,共有134人进入资格审查环节,其中有20余名大学本科生。后续经过面试、体检和考察环节,将会有15人被聘用,分配到峨眉山景区金顶管理处、南山管理处、万年管理处和洗象池管理处。

面对这一数据,做了20年猴群管理员的胡永忠感到有点惊讶,认为是人们对峨眉山猴群的偏见影响了对猴管员的认识,最终吸引了这么多的报名者,“并不是网上说的‘带薪打猴’,峨眉山猴群不能打,它们才是峨眉山的‘原住民’。我们的核心任务是保障猴群和游客各自的安全。”

人类长期介入猴群生活

峨眉山景区幅员面积154平方公里,近三分之二为原始林区。景区以“雄、秀、奇、险、幽”的自然风光、丰富的生物资源、厚重的历史文化底蕴成为人类的瑰宝,素有“植物王国”“动物乐园”“地质博物馆”的美誉。

“这里常年引起人们讨论的,便是其中的藏酋猴。”峨眉山林业管理所高级工程师夏中林说。

峨眉山猴群第一次引起关注是在2016年,那年是农历猴年,景区成功救助一只腿部受伤的猴子,无数网友为猴群管理队伍点赞。

自此,峨眉山猴群便成为网络上的常客,“稍有一点动态就上热搜,关注点却从最初的人猴和谐共处,变成了猴群野性难驯。”峨眉山林业管理所副所长张可俊说,每当看到网络上单方面指责峨眉山猴群伤人,他都觉得这种看法对猴群不公平,“峨眉山猴群为藏酋猴,国家二级保护动物,本身就是野生动物,在峨眉山上生息繁衍了上千年,野性才是它们的天性。”

据介绍,早在南北朝时期,便有猴群在峨眉山活动的记载。而人类活动的增加,是在20世纪80年代之后。“之前峨眉山上的人们过着原始的农耕生活,活动能力有限,和猴群活动空间的重叠并不大。”夏中林说,20世纪80年代后,人类活动和猴群活动在空间上出现重叠,范围达15平方公里,每天都有数千人在三个主要猴区与猴群接触。

“猴子伤人,其实是盯上了游人手里的食物。”夏中林介绍,由于人类长期介入猴群生活、投喂食物,改变了猴群的觅食习惯,所以猴群会主动抢夺人类的食物,在此过程中,难免对人造成伤害。“猴群的攻击行为,除了觅食外,还是对人类一些不规范行为的反击,如抚摸、拥抱等。”

主要是减少人猴间的接触

2003年,峨眉山成立猴管队时,胡永忠成为其中一员,今年是他与猴群打交道的第20年。在清音阁景区,他与猴管队另外6名队员,一起管理着三个猴群,一个月轮休6到8天,工资每月2000元左右。

除了他们,峨眉山还有另外三个猴群管理队,队员们大多为峨眉山市本地人,平均年龄46岁,每支队伍都管辖着数个猴群。

在胡永忠看来,外界对猴管工作的偏见是对峨眉山猴群偏见的延伸,“期待着自己能手持弹弓,带薪教训‘泼猴’。其实我们的核心任务是保障猴群和游客各自的安全。”

据介绍,掌握猴群动向是猴管队所有工作的基础,因此猴管员们每天不是和猴群待在一起,就是在找猴群的路上。“工作强度大的时候,一周左右就会走烂一双运动鞋。找猴的时候,不论多陡峭的岩壁都要爬上去。”胡永忠说。

掌握动向以后,猴管员们便能有效引导猴群在生态区活动,与游览区分离,减少人猴间的接触。“此外,我们的工作还包括冰雪天等食物短缺时期,对猴群进行一定程度的喂养,确保猴群不到人类活动区域觅食,同时对老年、受伤和落单猴子进行救助以及劝阻游客投喂不健康的食品。”

胡永忠称,所有工作过程中,他们都不是充当猴群与游客间的裁判,只是在引导猴群远离人类活动区域的同时,劝导游客与猴群保持距离。但游客多了以后,总有想和猴群亲密接触的,最终被猴子打伤。经年累月,峨眉山猴子野性难驯的说法便出现了。“但又有多少人想到,它们才是峨眉山的原住民,过于亲密的接触打扰了它们原本的生活。”胡永忠说。

受伤者可凭医院票据报销

记者注意到,随着人们对人猴关系关注度的升高,峨眉山景区为了确保人、猴健康,满足游客观赏需求,于2020年在清音阁猴区建立了人猴分离观赏试验区。

试验区内,以黑龙江为界,人与猴各自活动,同时建立缓冲区,在缓冲区设置安全管控点位,由管理人员值守管控。据景区管委会三年观测数据显示,试验区内猴群的健康状况良好,有合理的猴群增长率且无猴群伤人事件发生。

除了加强管控外,峨眉山景区提供的意外伤害保险,也包含野生动物伤害险,游山游客可自愿购买。景区工作人员介绍,购买该保险后,在景区内因意外伤害而死亡者,最高可获得25万元的赔偿;受伤者,凭公立医院票据可进行报销。

华西都市报-封面新闻记者 杜卓滨