打卡成都社区的“花样”博物馆

成都水井坊博物馆忙碌的酿造师傅。

成都水井坊博物馆。

七色风提琴微博物馆展出的提琴。

成都隋唐窑址博物馆。

成都隋唐窑址博物馆陈列的陶器展品。

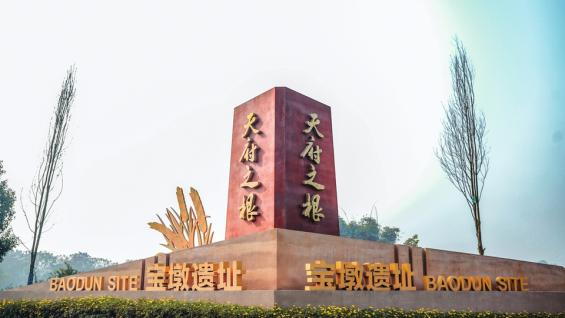

宝墩遗址展馆。

宝墩遗址展馆第三单元稻作文明。

本周六就是“5·18国际博物馆日”,你想好要去哪个博物馆逛逛了吗?近年来,成都的街道持续整合辖区文博资源,不断为居民群众打造“家门口”的文博盛宴,丰富精神文化生活。近日,本报记者为大家探寻了那些“藏”在社区里的特色博物馆,一起去“打开新世界的大门”,感受成都的文博之美、自然之美、历史之韵、人文之魂。1

锦江区锦官驿街道 成都水井坊博物馆阅读中国白酒的“无字史书” 它的建造距今已经有600余年的历史,至今仍未间断生产。600多年来,蜀酒文化与中华其他酒文化在这里相互影响发展、沉淀、创新,它被称为“中国白酒无字史书”,向公众展示中国浓香型白酒酿造的全过程,活态保存了白酒制造工业领域的珍贵资料。

2011年新建了成都水井坊博物馆后,越来越多的人来到这里,通过酒史厅、遗址厅、技艺厅、品牌厅和世界多元酒文化厅5个展厅,在感受博大精深的中国酒文化的同时,了解世界蒸馏酒的特点和相关知识。

遗址厅在原址原貌基础上展示了发掘出土的水井街酒坊遗址,包括晾堂、酒窖、灶坑、灰坑、灰沟等各类遗迹,以及杯、盘、碗、碟等各类青花瓷质酒具、食具遗物,全面复原了600年前水井街酒坊“前店后坊”的繁荣景象。

技艺厅则以真实的生产场景再现水井坊酒传统酿造技艺,包括晾堂、窖池、古酿酒工具等构成的水井坊酒古法生产流水线,仍在鲜活地运转。湿漉温润的老窖池、芳香四溢的酒糟、穿梭忙碌的酿造师傅,让置身其中的观众有一种时空倒转的穿越感。2

在草堂街道辖区的一环路边,有一栋大型仿古建筑,有一个黑底红字的牌匾,上书“陶苑”二字,大门左侧还有张黑底白字的“成都隋唐窑址博物馆”挂牌。据了解,1954年,在修建省医院时,人们发现了这座古窑址。当时因为它位于青羊宫附近,被称作“青羊宫窑”,后因这片窑场的生产年代集中在隋唐时期,故又称“隋唐窑址”。

走进博物馆,才发现里面别有洞天。眼前是一个清幽的四合小院。银杏、黄桷树、榕树、竹子……好不热闹。院内各处的花台里,零星地散落着一些瓦罐、陶片。博物馆建筑前方,有一处围着一块土方的亭子,旁边的石碑上刻着“秦汉馒头窑”的字眼。

博物馆共设三个展厅,以时间为线索,全面展示了成都平原各个历史时期的陶瓷生产历史。从成都平原最早的陶器,到秦汉时期的陶构件,从川西名窑青羊宫窑的青瓷,再到唐宋时代成都多个窑场的白瓷、黑瓷等,勾勒出一幅成都平原的陶瓷历史图卷。

4000年前,新时期晚期出土的器物,一些花盆、杯罐的陶片,打开了历史的第一页;再是秦汉时期,出现了陶制的建筑构件等。

然后到西晋至唐末的二号展厅,详细介绍了鼎盛时期的“青羊宫窑”,展出的也多是“青羊宫窑”烧制的瓷器,也正是它的大规模生产,让瓷器逐渐普及,取代了陶器,成为更多人的日常用具。从白瓷碗、青釉印花钵、釉下褐彩草叶纹瓷杯等等精美的瓷器之中,直观感受到技术与审美的不断进步。

第三展厅可看到唐末至宋明时期,来自邛崃、双流、都江堰等多个窑厂生产的瓷器,有趣的是展品不仅有日常使用的器具,开始有了文房、玩具、茶具等休闲生活的器物。这些瓷器反映出成都人千百年来的日常生活,有劳动生活,也有乐趣休闲,通过这些陶瓷器物,呈现出一幅古人悠闲舒适的生活画卷。

隋唐窑址博物馆还设置了文创售卖区。文创品种不少,价格也不算贵,可供慢慢挑选。小院一侧的游廊下设置了陶艺体验区,可以亲手制作专属自己的陶器哦。

在望江路街道有着成都市第一批社区美空间之一的望江音乐家·十二乐微博物馆。这是由望江路街道音乐坊辖区钢琴、民族乐器、吉他、管乐等12个音乐文化载体组成的微博物馆群,为居民、游客带来近距离的文化艺术体验,展现独具特色的市井生活文化魅力。

记者走进其中之一的七色风提琴微博物馆。这是一家以欧式风格为主,精心打造而成的提琴馆,不仅展陈着十七、十八世纪著名大师的古董名琴、近代制作名家的优秀仿制琴、欧洲皇室宫廷用琴,还有国宝级大师经典之作。几乎每一件藏品都有着几百年的历史。

七色风提琴微博物馆,汇集名琴名师,将中西的音乐文化包容再创造,不仅突出了中国音乐文化海纳百川的胸襟,更加促进了提琴文化与中国音乐的融合。有兴趣的市民还可能在这里现场观摩参与体验小提琴制作。4

古蜀先民何以为居?最早的村落是什么形态?古蜀先民又何以为食呢?在新津区的宝墩遗址展馆里,可以找到答案。

第一展厅《发现宝墩》详细地讲述了20世纪80年代以来,三代考古人在宝墩遗址的工作历程以及宝墩文化的确认历程。展厅灯光营造出一种神秘的氛围,引导观众进入鲜为人知的成都平原远古时期。

进入第二展厅,首先出现在大家眼前的是一根出土于宝墩遗址的巨大乌木,它静静地躺在那里,向人们诉说着早期成都平原水流纵横的自然环境,乌木背后的墙上彩色图画,将宝墩时期草木葱茏万物生长的生态环境更加具象地展现在观众眼前。

移步向前,一张巨大的投影屏幕上,出现了动画影像,这是宝墩古城遗址大视野图,通过动画,可以清楚地了解宝墩古城的发展演变历程,当时宝墩古城高耸的双重城墙并非同一时间修建,是人口扩张和与水博弈的结果。

继续向前,城墙修筑场景前的玻璃屏幕上,古蜀先民正在堆土筑城,通过动画,观众可以直观地了解宝墩古城的修筑过程:挖城壕与筑城墙同时进行,城墙被拍打夯实逐层抬高。

宝墩古城的发展与修筑历程,展示了成都平原最早古城的发展轨迹。古蜀人走下高原,最初进入成都平原时,选择在高地向低洼区域的过渡地带建造古城,反映出先民既要用水,又要避水的选址理念。

在展厅中央,有一座大型的聚落格局沙盘,沙盘上展示了通过考古人员最近5年的发掘工作复原的成都平原最早的村落形态及不同类型的远古房屋。考古工作者们通过一次次的考古发掘,在宝墩遗址发现了建造房屋的基槽,并且在基槽里柱洞中发现了碳化竹片,证明四川盆地常见的竹骨泥墙房屋,在宝墩时期就已经出现了。在房屋基址发现的红烧土,还证明这些房屋的泥墙经过了烧制。

2020年,在宝墩遗址发现了疑似水稻田遗存,在这片遗迹,不仅发现成熟水稻的植硅体,还发现了不同成长期的水稻植硅体,这充分说明了宝墩人已经开始种植水稻。

通过植物考古还发现,在宝墩时期,除了稻谷,葡萄也是那时人们喜爱的美食。通过动物考古则发现,当时的人们已经开始饲养家猪,在展厅中,还可以看到宝墩时期的家猪骨骼。各种渔猎使用的磨制新石器,也让人们大开眼界,可以穿越4500年,想象先民的生活。