凉山昭觉县三河村找到致富“金饽饽”

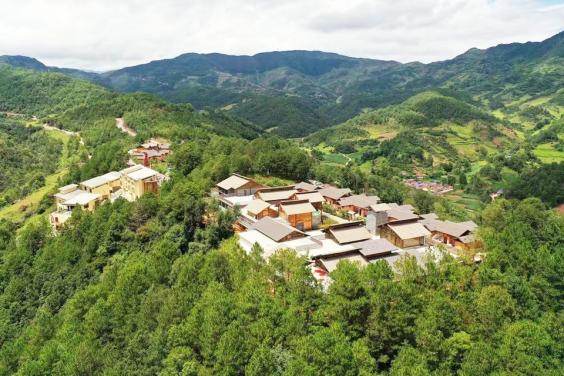

三河村新居。

三河村第一书记刘国富

四月,海拔2500米的凉山州昭觉县三岔河镇三河村,春光正好。去年引进的红梨树,朵朵梨花正在迎风绽放。柏油路通到村民家门口,绵延起伏的山峰下,砖瓦房鳞次栉比地排列着,房前屋后粉刷一新的文化墙让人眼前一亮。

2018年2月11日,习近平总书记来到三河村,坐在火塘旁,与老乡们一同谈脱贫、聊家常。如今,三河村又有了怎样的新变化?

4月16日,华西都市报、封面新闻记者跟随“长征路上看四川”大型宣传教育活动·凉山行走进三河村,看这个曾经“穷得让人心疼”的村子,如何从“穷窝窝”里找到致富“金饽饽”。

三河村成了“养牛第一村”

“去年规划种上的200亩红梨,现在已经开花了。”说起如今三河村的变化,三河村第一书记刘国富用“翻天覆地”四个字来概括。

“我们村里现在有苦荞、冬桃、红梨、中草药川牛膝,还养了西门塔尔牛、乌金猪,在原有基础上逐步完善了酒店、民宿,还打造了斗牛场、‘村BA’篮球场、民俗一条街这些文旅业态,产业形态越来越丰富了。”刘国富掰着手指头,一个个数着。

养殖业,一直是三河村发展的重点方向,也是村民们世代为生的产业之一。脱贫攻坚战取得胜利后,当地为了让更多有条件的村民扩大养殖规模,决定实施“雁阵工程”。由三河村党支部副书记、致富带头人洛古有格作为致富的“领头雁”,培养和帮扶村里有一定基础的养殖户扩大规模,形成可复制的致富带头人培养机制。之后,再由“雁阵工程”批量培养的身边致富带头人影响和带领周边群众,形成共同致富的共富模式。

三河村村民郑吃合,曾在一家养猪场打工,学到了不少养殖技术。他想着家乡的乌金猪品质优良,但没有规模化养殖,或许自己可以尝试返乡养猪创业。2017年,郑吃合回到三河村,开办了一家小型养猪场,第一批猪出栏那一年,收入有七八万元。后来,在村里的帮助下,养猪场的规模逐步扩大,还成立了合作社。

“截至目前,我们发动了100多户村民养乌金猪。”郑吃合说,如今合作社免费向村民发放猪苗,待猪养大后再将其收回来售卖。“去年,我们养猪的收入大约300万元。”

2024年7月,郑吃合开始尝试做自媒体“带货”,卖起了村里的腊肉、土鸡蛋、酸菜等农特产品,“现在销售额有七八万元,效果不错。”

“如今,我们村有了7个西门塔尔牛养殖合作社和一个乌金猪养殖合作社,一共有1300多头牛,是昭觉县第一个规模化养牛示范村,也是‘养牛第一村’。”刘国富说。

村里还走出了博士生

走在村里,会看到一些居民的房屋里床铺整洁、窗户透亮。刘国富介绍,这是租用当地村民房屋打造的民宿,目前一共有9间,村民每月能收到1000元的租金。

“现在我们也在打造‘文旅+’产业,越来越多的游客来到三河村,了解这里的故事,也让村里的人气越来越旺。”刘国富说,为了让游客能够在这里留下来,村里还将此前的一些老房子重新装修成酒店房间。“2025年,我们将大力发展乡村旅游,积极与旅行社对接,让更多的游客来到我们三河村。”

“村里民宿修好了,游客多起来了,我的小卖部生意也更好了。”村民吉好也求说。如今,吉好也求和妻子实现了在家门口就业,收入来源从最开始的种植养殖,到现在到村里餐厅打工、小卖部销售等等,去年,一家7口人实现人均收入25512元。

“现在村里人思想完全不一样了,大家都想着怎么提高收入。”刘国富说,经常有人跑来问他现在种什么庄稼、养什么牲畜、去哪里找工作才能挣到更多的钱。现在村里的年轻人基本都出去务工,眼界打开了,收入也稳定了。

走出去的不只是年轻人,小孩子们也跟着家长去了昭觉、西昌甚至绵阳上学。这两年,村里有两个学生考上了重点大学,还走出了第一位博士生。

“扶贫过渡期4年来,我们始终牢记嘱托,严格落实‘四个不摘’,坚持标准不降、力度不减、组织不散、机制不乱,脱贫攻坚成果得到有效地巩固和拓展,守住了不发生规模性返贫底线。”凉山州农业农村局局长阿呷说哈介绍说,特色农业已成为凉山巩固拓展脱贫攻坚成果的主要支撑。如今,凉山州特色产业蓬勃发展,已经形成县县有主导产业、乡乡有帮扶产业、户户有增收项目的发展格局。

近年来,凉山州聚焦打造全国优质特色农产品基地和“天府粮仓”凉山片区两大发展目标,加快推动形成以粮油、生猪、草食畜、水果、烤烟、蔬菜6个“百亿级”和林果、蚕桑、马铃薯、花椒、家禽、种业、中药材、花卉8个“十亿级”现代农业产业为主体的“6+8”产业集群,持续擦亮凉山州特色农业“金字招牌”。

华西都市报-封面新闻记者 罗石芊 冷宇 摄影报道