书写生命的苏轼:此心安处是吾乡(四)

苏东坡像

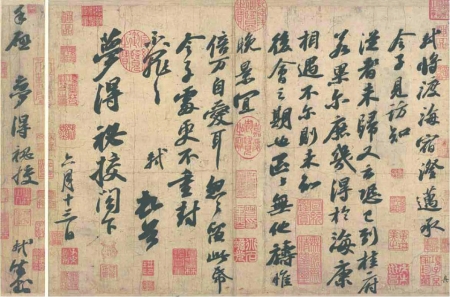

《渡海帖》册页北宋苏轼台北故宫博物院藏

□ 祝勇

在惠州时,苏东坡写下一首《纵笔》:白头萧散满霜风,小阁藤床寄病容。报道先生春睡美,道人轻打五更钟。这诗句是那么的飘逸,那么的淡然,那么的美。

这飘逸,这淡然,这份美,让当时手握执政大权、威高震主的宰相章惇心里很不爽。他没想到,自己没能整垮苏东坡,反而成全了苏东坡。他心里一定不服,心想你这不是跟我老章过不去嘛,我就不信整不死你。想来想去,章惇下了一道命令,把苏东坡贬至天涯海角。那是一个不可能再远的地方。

随意无羁

散发出灵魂彻悟的灵光

章惇以文字游戏的轻松心情决定着官员的贬谪之地,苏东坡字子瞻,子瞻的“瞻”与儋州的“儋”都有一个“詹”字,看来他和儋州有缘分,所以就去儋州吧;苏辙字子由,那就把他贬往雷州吧,因为“由”与“雷”,都藏着一个“田”字。可见那时的章惇,对政敌的迫害已经达到了随心所欲、指哪儿打哪儿的境界。这还不够,他还要“痛打落水狗”,不断派人到各地检查处置的落实情况,假如当地官员给贬谪人员礼遇,他就要进行严厉惩处。

章惇其实没弄明白,并非惠州这个地方让苏东坡过得开心,而是苏东坡在哪里都开心。幸福是一种主观感受,与客观环境关系不大。苏东坡走到哪里,达观随缘的心性就跟他到哪里,快乐的笑声就会传到哪里。可以说,历经忧患之后,苏东坡已经达到了“死猪不怕开水烫”的境界,用他自我表扬的话说,就是“超然自得,不改其度”。这个“度”,是他自己内心的尺度,不以他人的尺度为尺度。无论走到哪里,他对生活的迷恋、对生命的挚爱都不会有丝毫折损。走得越远,他的心越安,他的愁越少,内心所有的悲凉都在蓝天碧海间烟消云散。他的心里没有地狱,所以他的眼里处处是天堂。

苏东坡在儋州写的诗,有一首特别可爱:

寂寂东坡一病翁,白须萧散满霜风。

小儿误喜朱颜在,一笑那知是酒红。

这首诗,也叫《纵笔》。儋州的《纵笔》不是惠州的《纵笔》,但“白须萧散满霜风”这一句是相同的。或许苏东坡有意用这相同的诗句,表明他两次“纵笔”的勾连。只是儋州的“白须”,被一张红脸映衬着,显得鹤发童颜,更加帅气。小朋友看见他满面红光,以为他朱颜未改,李煜不是写过吗,“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”,处境变了,面色也变了。苏东坡心里暗笑,哪里是什么朱颜不改,那明明是自己喝大了,酒有点儿上头罢了。

在这首诗里,我看见一位白发飘飘、人面桃花(“朱颜”曾被用来形容美女)的幸福老爷爷,安然站立在阳光下、海风里。

在如此处境下还能幽上一默,说明他早已把伤痛放下了,此心装得下四海,此身不畏惧风浪。从这个意义上领略他的法书之美,我们才会有更深切的体会。比如苏东坡在儋州写下的《渡海帖》(又称《致梦得秘校尺牍》,台北故宫博物院藏),尽管是苏东坡北归前,去澄迈寻找好友马梦得时,与马梦得失之交臂后写下的一通尺牍:

轼将渡海。宿澄迈。承令子见访。知从者未归。又云。恐已到桂府。若果尔。庶几得于海康相遇。不尔。则未知后会之期也。区区无他祷。惟晚景宜倍万自爱耳。忽忽留此帋令子处。更不重封。不罪不罪。轼顿首。梦得秘校阁下。六月十三日。

在那点画线条间随意无羁的笔法,已如入无人之境,达到藐视一切障碍的纯熟境界。它“布满人生的沧桑,散发出灵魂彻悟的灵光”,是苏东坡晚年法书的代表之作。黄庭坚看到这幅字时,不禁赞叹:“沉着痛快,乃似李北海。”这件珍贵的尺牍历经宋元明清,流入清宫内府,被著录于《石渠宝笈续编》,现在是台北故宫博物院《宋四家小品》卷之一。

被贬儋州

与长子清苦中吟咏唱和

写《渡海帖》,是在元符三年(公元1100年),宋徽宗即位,苏东坡遇赦,告别儋州。临行前,黎族父老携酒相送,执手泣涕,苏东坡于是写下一首《别海南黎民表》,与海南百姓深情相别:

我本儋耳人,寄生西蜀州。

忽然跨海去,

譬如事远游。

平生生死梦,三者无劣优。

知君不再见,欲去且少留。

诗里,他已经把自己当成儋耳人(儋州古称“儋耳”,是海南最早设置行政建制的地区),把异乡当作故乡,而对于出生之地蜀州,他却成了一个过客。

苏东坡后来说“问汝平生功业,黄州惠州儋州”,把三个贬谪之地,当作生命中最值得纪念的地方,有调侃,也有满足。

原本,苏东坡已经准备终老儋州了。他亲手在儋州城南盖了茅屋五间,重新建起自己的家,尽管那个家里,没有父亲,没有母亲,没有王弗,没有王闰之,没有朝云,只有他和儿子苏过,两个人面面相觑。但两个人的家也是家,因为这两个人的家,同样看得见血缘的纵深。

他们爷儿俩一起看书,一起下棋,一起开玩笑。那个家,像所有的家一样有了生活的气息。那个家的四周长着许多桄榔树,苏东坡就给新居起了个名字:“桄榔庵”。

苏过把妻儿留在惠州,随父跨海,抵达海南这“六无”(食无肉,出无舆,居无屋,病无医,冬无炭,夏无泉)之地,日子虽然清苦,但他有史上最牛家教,因为他的老师,是北宋第三代文坛领袖苏东坡。在海南的三年,他在父亲的指导下,读书作文,吟咏唱和,没有一天间断。因此在兄弟三人中,苏过的文学成就最高,留下《飓风赋》《思子台赋》等名篇,著有《斜川集》二十卷。

他像父亲一样善画枯木竹石,苏东坡曾表扬他“时出新意作山水”;他的法书,也遗传了父亲的强大基因,留到今日的《疏奉言论帖》《赠远夫诗帖》《试后四诗帖》(皆为清宫旧藏,刻入《三希堂法帖》,现为台北故宫博物院藏),乍一看去,还以为是苏东坡写的。

苏过在笔墨流动间,延续着眉州苏家的文化香火。

第二年正月,不知从哪里飞来许多五色鸟,纷纷落在他家的庭前。五色鸟为体型壮硕之鸟类,头颈间有黄、蓝、红、黑、绿等色彩,只有中国的海南、台湾才有,据说“有贵人入山乃出”。

苏东坡看见满庭五色鸟,举起酒杯说:“若为吾来者,当再集也。”群鸟飞走,又飞回来,苏东坡大喜,作《五色雀》诗。他把自己当作儋州人,五色鸟把他当作儋州的贵人。

一句“我本儋耳人”,至今仍让儋州人民感到自豪。

说起来神奇,就在五色鸟群栖落在“桄榔庵”的正月,宋哲宗驾崩,宋徽宗即位,苏东坡时来运转,即将入相的传闻不胫而走,连章惇的儿子章援都代表父亲紧急公关,给苏东坡写信,拍马屁说:“士大夫日夜望尚书(指苏东坡)进陪国论……”还说:“尚书奉尺一,还朝廷,登廊庙,地亲责重。”只可惜,苏东坡奉命北返,走到常州,就溘然长逝了。

与弟长辞

北归路上不幸染瘴毒病逝

生命的最后岁月,苏东坡最想见的人,应该就是亲弟弟苏辙了。嘉祐二年(1057年),二人成为同科进士。三年后,二人在故乡眉州为母亲服丧期满,重返汴京(今开封),准备制科考试(皇帝为选拔人才而特设的一种考试),二人同居一室,在一个风雨之夕读到韦应物“宁知风雨夜,复此对床眠”诗句,心有所感,相约将来早日退休,同回故乡,再对床同卧,共度风雨寒夜。这就是他们“风雨对床”的约定。此后四十余年,他们兄弟都同守着这份约定,只是官身不由己,这年轻时的约定,他们一生未能实现。

自从兄弟二人步入仕途,见面的机会就越来越少。当年苏东坡被排挤出都,在杭州做通判期满,得知弟弟在济州任职,就主动要求到距离济州不远的密州(今山东诸城)任太守。“明月几时有,把酒问青天”(《水调歌头》);“老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈”(《江城子·密州出猎》)。这些名句,都是在密州写的。宋神宗驾崩,宋哲宗即位后,苏东坡奉命回京,迁翰林学士,知制诰,就是为皇帝起草诏书,官至三品,达到他一生宦途的巅峰,苏辙也回到汴京,他们一起度过了宦途中最愉快的时光。

后来苏东坡从惠州出发,准备渡海时,苏辙也刚好被贬至大陆最南端的雷州,二人在藤州见面,在路边小摊匆匆吃了顿饭,粗粝的炊饼和寡淡的菜汤令苏辙难以下咽,苏东坡却吃得有滋有味,四处辗转的生活,令苏东坡对物质生活早已不那么挑剔。苏东坡自称“上可陪玉皇大帝,下可陪卑田院乞儿”,体现在生活上,就是他既可以体面地参加皇帝、大臣的风雅宴会,也可以在鸡毛小店与贩夫走卒一起吃粥喝汤。

随后,兄弟二人在雷州海边分手,苏辙看着兄长孤瘦的身影在海面上一点点消失,至死没能再见。

苏东坡当年南行,走长江、入赣江、越南岭,章惇想用这条“十去九不回”的道路折磨死苏东坡。苏东坡去时安然,沿着同样的路归来时却染上瘴毒,患病而死,终年六十六岁。

应该说,章惇的目的,达到了。

只是那时,政治形势反转,章惇自己已被贬到雷州,成了一条“落水狗”,笑不出来了。

苏东坡像一枚枯叶,飘落在北宋的大地上。他已没有力气,回到他的家乡,回到他生命的出发地,回到父母亡妻的身边。

但他死得心安,因为“此心安处,便是吾乡”。正如他在密州仰望月亮,心里惦念着弟弟苏辙时写下的句子:但愿人长久,千里共婵娟。

月光照得到的地方,其实都是自己的家。