两任富顺知县段玉裁:执政为学受称道

段玉裁

段玉裁读书楼旧址

段玉裁修《富顺县志》

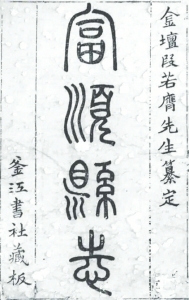

《富顺县志》载段玉裁诗

段玉裁(1735年-1815年),江苏金坛人,字若膺(曾字乔林、淳甫),号懋堂,晚年又号砚北居士、长塘湖居士、侨吴老人。清乾隆二十五年(1760年)举人,历任贵州玉屏,四川富顺、南溪和巫山等县知县,其中于乾隆三十八年(1773年)至三十九年(1774年)、乾隆四十年(1775年)至四十一年(1776年)两任富顺知县。著有《说文解字注》《六书音均表》《古文尚书撰异》《诗经小学》《经韵楼集》等近30部书共700余卷,内容涉及中国文字学、音韵学、训诂学、校勘学、经学、方志学、学术思想等多方面。段玉裁既是名知县,也是名学者,是富顺历史上著名的学者型官员。

执政之道为人称赞

被邑人称为“循吏”

段玉裁自乾隆三十五年(1770年)“铨授贵州玉屏县知县”始,到乾隆四十六年(1781年)“巫山引疾归”止,前后十年间仕途单一,只担任过川、黔四县的知县。在任职富顺期间,段玉裁实行“吏不扰民,而民自不扰吏”的施政方式,理政爱民,深受百姓敬爱,离任后被邑人称为“循吏”。他在任期间干了很多实事。

修缮富顺文庙。在宋代和明代,富顺出了200多名进士,举人、贡生逾千人,富顺“才子甲西蜀”“才子之乡”远近闻名。不幸的是,明末清初的四川及富顺地区屡遭兵祸,人口锐减,文化教育设施受到严重摧残。乾隆十八年(1753年),知县熊葵向载“邑中土地荒芜,烟火寂灭,实同无人之境”。正因为这样,到段玉裁任职富顺的乾隆年间,全县仅出了两位进士。于是,树立榜样、重开文风也就成了当务之急。富顺文庙原和“县学”建在一起,始建于北宋庆历四年(1044年),是富顺县历代尊师重教的图腾式建筑。自宋至清,已经过20多次维修。时段玉裁看到“庙中丹墀荒芜,明伦堂墙垣未筑兼少二门,书役无办事处”,就与县儒学教谕江文炅商议,并捐俸倡修,“启圣宫、明伦堂以次修整,别构书房三间、偏厦一间”,同时对学宫“墙壁、沟渠、什物等项一并清理”。此举博得了县人称道。

扩建“学易书院”。明朝嘉靖四年(1525年),知县周夔在读易硐建有西湖书院。清乾隆二十六年(1761年),知县熊葵向把书院迁到北街城隍庙侧。乾隆四十一年(1776年),段玉裁主持将它进行扩建,增加了学舍、宿舍,扩招了几十名生员,聘请进士李芝为山长,改名学易书院。他自己也常到书院讲课,与学生们谈经说道,甚至整天不息。他还向大家解释改名学易书院的原因:“宋时薛(翁)李(见)二先生皆深研《易学》,用‘学易’二字为书院名,是要让大家以薛李二先生为榜样也。”

移建文昌宫。民间认为,文昌星是专门管理读书和功名的学问之神,富顺人很早就在风景秀丽的钟秀山顶建有文昌宫。后被移往玉霄观和北街,其间科甲颇为不顺,县人多次要求迁回原址均未能实现。段玉裁为此“乃咨黄发,众议佥同;士绅等咸乐佽助,获二千两有奇”,终于把与文昌宫整旧建新工程完成了。

重修县志。富顺县志始修于宋朝,明朝至清初又有增补。乾隆四十一年(1776年),一直想做点实事“以遗县民”的知县段玉裁看到乾隆二十五年本《富顺县志》时,认为“旧志苦无体例,且阙略不备,不足以论古证今”,于是“重修富邑志”。他亲自发凡起例,考定审校,“五阅月而书成”,并于乾隆四十二年(1777年)刊刻出版。全书共五卷,体例严密、内容丰富,尤以考据见长,清末民初的富顺著名知县陈锡鬯(chàng)赞其“出入班马之间,而擅三长者也”,是公认的“著名方志”,段玉裁也因此被称为“修志名家与方志学家”。著名学者梁启超更推崇备至,称《富顺县志》为“方志中之表者”。直到现在,这部清代名志仍然在富顺治县兴业中发挥着积极作用。

清廉为官。段玉裁深知廉洁奉公是当官的首要德行。在富顺流传着一段佳话:县内自流井盐场一个富商给段知县送来两箱礼品,一箱是500两白银,另一箱是30丈绸缎,想请段知县为他的500亩耕地和800亩山林减免赋税。段玉裁面对如此一大笔财物,不为所动,却给对方讲起了自己擅长的文字学。他指着“赇”字说:“你看,这是一个形声字,左形右声,左边是宝贝的‘贝’,右边是一个‘求’字,也就是说,有的人一边向他人送财物,一边又向接收财物者提出非分要求,这就叫‘贿赂’。”随后,段玉裁将两箱礼品送还富商,并留言“君子爱财,取之有道,不义之财,坚决不要”。

另一则民间传说在段玉裁故乡流传:据说他从巫山县告疾还乡,随行雇船经长江回老家江苏金坛县。有一伙盗贼探知船上有72个木箱,以为箱子里装的是银子,于是趁着月黑风高把箱子全部偷走了。不料打开一看,里面全是书籍和段玉裁的手稿。盗贼们惊呆了,都被这位两袖清风的知县感动,于是他们又原物奉还。段玉裁一身正气、清白为官,成为一时美谈。

为学之道一丝不苟

挑灯夜撰著述颇丰

段玉裁自幼贫穷,经过祖、父两代教读,加上自己勤学苦读,终成清代儒学大师,其自著、校批、纂辑的著作有29种之多。完成这么多著述,固然与他的成长环境、时代背景及交往游学有关,但根本上还是与他勤勉刻苦的个人努力分不开。

夜以继日勤著述。在富顺主政期间,正值清朝征讨大小金川(四川西北部区域),段玉裁还临时被抽调办理打箭炉(今四川康定)、化林坪(今四川泸定县内)站务,负责向平叛大军供应粮草等事。白天,军需保障工作“挽输络绎”,忙得基本上没有空余时间。但一到晚上,他却挑灯读书或写作,天天如此,令人惊叹。小金战役结束后,他回到富顺任上仍然起早睡晚,挑灯夜撰,直到完成古音学奠基之作《六书音均表》和《富顺县志》等著述。由于他挑灯夜读时的灯光特别显眼,路人就把他的住所西湖楼命名为“县尹读书楼”或“段玉裁读书楼”。

刊刻书籍出佳作。乾隆四十年(1775年)九月,段玉裁的《六书音均表》成书,十月请恩师戴震作序,于次年四月刻成,卷末有“乾隆丙申镌于富顺官廨”识语一行。乾隆四十一年(1776年)六月,段玉裁又把戴震撰《声类考》刊刻成书,书名页左下小字题“西湖楼镌”。同年秋,《富顺县志》在他离任时也刊刻完成。这三本书籍中,一本是段玉裁自己的,一本是恩师戴震的,一本是公家的,刊刻需要耗费大量的精力和时间,没有勤勉刻苦的精神难以实现。

严谨朴实探真知。富顺民间有一个传说,宋代薛翁和李见二人在《易经》上颇有造诣,薛翁乃富顺人。《易经》乃《六经》之首,段玉裁作为清代经学大师,对《易经》当然奉若神明,这个传说很快成为他关注的焦点。为弄清数百年前的人物真实情况,段玉裁拿出自己擅长的考证功夫,先后在《宋史·隐逸传》、王应麟撰《困学纪闻》等古籍中考查证实了精通易学的“卖酱(香)薛翁”就是富顺县人。本着一个地方官和学者的责任感,他当即向县内典史、训导等职员以及书院师生和地方绅士讲明发现薛翁为富顺人的教导启示意义,并为之建祠堂,取名“薛翁祠”,为该祠树碑立传。

对宋代易学大师李见的考证同样一丝不苟。段玉裁访得李见在富顺西湖边神龟山中读《易经》的遗址叫“读易硐”,便亲自前往参观,并命人在其上建造“滴露亭”。其间还搜集到李见的两句诗:“一片青衫消不得,满朝朱紫是何人?”1985年,该遗址被列为富顺县文物保护单位。这些举动充分显示了一名知县的履职能力和社会责任感,也体现出一名学者型官员的文化素质。

在重修《富顺县志》时,段玉裁除亲自拟定篇目结构外,还躬身考订山川、古迹等,用现在的话来说就是把握住了修志的史实关,既体现了段玉裁的严谨,更为后人研究、编纂地方志书提供了借鉴。他这种在探求真理中不盲从、只唯实的精神,让《富顺县志》最终成为了精品良志和千古名志。

段玉裁政务缠身,仍用大量业余时间去收集、考证纷繁复杂的文献资料,留下了宝贵的文化遗产。

来源:四川省地方志工作办公室