2030年“上九天揽月”

为什么我们要在月球留下足迹?

2023年“中国航天日”科普展览上展示的月壤。

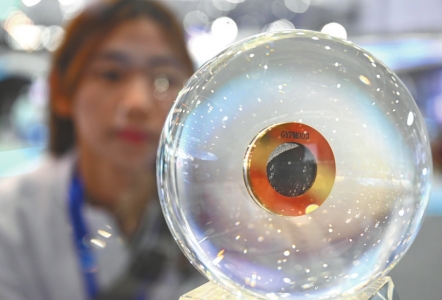

玉兔二号月球车。

九天揽月星河阔,月之皎洁神秘,留给人类无穷想象,更蕴含着我国载人月球探测工程的终极目标。近日,中国载人航天工程办公室副主任林西强表示,我国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施,计划在2030年前实现中国人首次登陆月球。

将“上九天揽月”的神话传奇变为现实,让中国人的脚印留在月球,在未来,我们究竟能在月球上做些什么呢?

古有嫦娥奔月,今有嫦娥探月

“中国载人航天工程的下一步就是载人登月,不久前在国博展出了载人登月飞船和登月舱,这是一个合理的进展。”全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩告诉华西都市报、封面新闻记者,中国空间站建成之后,要工作10年以上,在近地轨道开展科研,是为了更好地开发太空资源,对航天技术起到推进作用,其中就包括探月工程。

中国正式开展月球探测工程始于2004年,命名为“嫦娥工程”。嫦娥工程分为“无人月球探测”“载人登月”和“建立月球基地”三个阶段。

在月球背面,有一个直径长达2480千米的巨大盆地——冯·卡门环形山,这个环形山是在40亿年前月球受到撞击后留下的。但是由于潮汐锁定(指天体永远以同一面对着另一个天体),国人从未亲眼见到过月球背面真实的样子。

2018年12月,嫦娥四号着陆器、“玉兔二号”月球车由长征三号乙改进Ⅲ型运载火箭(遥30)发射升空,到达月球背面冯·卡门环形山。这是人类首次实现月球背面软着陆和巡视勘察,同时也是人类首次在月球高纬度极地着陆,也是人类首次实现月背与地球的中继通信。不过这次登月,嫦娥四号并没有能力采集土壤或岩石样本返回进行研究。

“嫦娥四号和嫦娥五号,让我们对月球背面的探索有了前所未有的进展。”欧阳自远院士曾在星空讲坛中直言,在后续的探月工程中,主要任务是建立月球科研站,而后进行载人登月,最后再建设月球基地。“在2030年,我们将基本完成无人探月工程,随后将在月球上建立一个科研站,这个科研站大约在2035年至2045年间建成,实现人类长期月球驻留,将进行较为全面的大规模科学探测、技术实验、月球资源的开发和月球环境的利用。”

若回顾中国探月工程走过的十九年,从嫦娥一号到嫦娥五号的“绕”“落”“回”,虽然旅途艰难,但“六战六捷”的成果丰硕:获取了分辨率7米全月图、首幅月球正面和背面地质剖面图;填补了月球背面甚低频天文观测的国际空白;带回了1731克月壤及大量月球地质、环境、形貌等原始科学数据,带动了空间物理、空间天文、行星科学等基础学科的发展……

圆梦月球需哪些硬核科技傍身?

月球有丰富的资源,如稀土、铁、钛等,虽然没有大气包裹,环境较为恶劣,但却有非常丰富的太阳能资源。

对月球的探索,是一项极为庞大复杂、科技含量极高的工程,若想成功实现探月梦想,一个国家经济、科技、工业、军事等方面的综合实力缺一不可。

据庞之浩介绍,即将开展的载人登月准备工作,包括几方面:一是研制新一代载人运载火箭,它的推力很大,可以把登月飞船送上天;二是研制载人登月飞船,在新一代载人飞船基础上进一步改进,以适应更多的引力环境。“当然还要研制登月舱,对登月航天员进行选拔培训,所以无论从登月的硬件到航天员的选拔都要做大量准备工作。”

2020年,我国新一代载人飞船试验船曾成功实施高速再入飞行试验,并从8000公里的高度返回地球。

三年过去,新一代载人飞船也有了新的进展。据中国航天科技集团五院载人领域副总设计师黄震介绍,目前,中国载人登月着陆器的舱壁厚度创下了令人难以置信的纪录——仅为1毫米。

航天器的舱壁厚度是决定其结构强度和耐久性的关键因素之一。在过去的航天发展中,舱壁厚度一直是个技术难题,因为它需要在保证结构牢固性的同时尽可能减轻载荷重量。

载人登月梦想需要动力先行

近日,航天科技集团六院研制的载人登月火箭主力发动机——130吨级泵后摆液氧煤油发动机,完成上台后的第六次试车,试车取得圆满成功。发动机累计试车时长达到3300秒,再次创造我国百吨级发动机单台试车新纪录。

据悉,该发动机是进入研制交付并行阶段后的第一台研制产品,肩负着产品技术状态固化后的首次寿命极限摸底考核任务。地面极限摸底是暴露产品薄弱环节的必要及最重要的技术途径,也是验证产品工作可靠性的最有效措施。

作为我国未来载人登月火箭的核心部件,该发动机需要具备更高的综合性能及可靠性。130吨级泵后摆液氧煤油发动机自研制以来,格外注重产品的极限摸底考核,暴露出多项技术薄弱环节,并采取了有效的技术改进,提升了产品的可靠性。研制团队秉持精雕细琢、精益求精的产品研发态度,在半年内再次刷新最长试车纪录,发动机工作时长超10余倍任务时间。

华西都市报-封面新闻记者 边雪 图据新华社