2024年成都目标是什么?

GDP增长6%左右 跑出高质量发展加速度

制图 高翔

2月1日,成都市第十八届人民代表大会第二次会议开幕。成都市市长王凤朝代表成都市人民政府作工作报告。

政府工作报告提到,2023年成都市经济回升向好、民生持续改善、综合实力持续增强,全国百强区(县)增至12个,一般公共预算收入居副省级城市第4位,地区生产总值超2.2万亿元、增长6%,城市发展位势能级全方位提升。

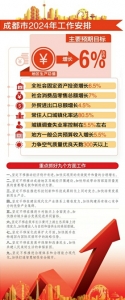

2024年,成都目标是什么?政府工作报告指出,2024年成都市经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长6%左右,全社会固定资产投资增长6.5%,社会消费品零售总额增长7%,外贸进出口总额增长4.5%;常住人口城镇化率达80.5%,城镇调查失业率控制在5.5%左右;居民消费价格指数控制在103左右;力争空气质量优良天数300天以上;做好第五次全国经济普查。

关键词:成渝双圈

全面推进第二批

50项合作事项落地见效

2024年,成渝继续合力谱写“双城记”。

政府工作报告提到,坚定不移推动成渝地区双城经济圈建设,加快形成带动西部高质量发展的重要增长极和新的动力源。全面做实“相互赋能、相向发展”这篇大文章。

深化成渝双核联动联建。共建国际性综合交通枢纽,提速建设成渝中线高铁、成渝高速公路扩容工程,推动四川跨境公路运输集散中心全面开工,协同开行西部陆海新通道铁海联运班列。

共建世界级先进制造业集群,编制重点产业链全景图,共同争取航空航天、集成电路等生产力布局;共建现代化国际都市,深化教育、医疗、社保、养老等融合共享。

加快“蓉易办”“渝快办”数据互通,实施新一批“成渝通办”事项,共推“大都市”“大三国”等世界级旅游品牌,争取外国人144小时过境免签政策联动。全面推进第二批50项合作事项落地见效。

关键词:科技创新

坚定把科技成果转化

作为科技创新“一号工程”

政府工作报告指出,坚定不移在推进科技创新和科技成果转化上同时发力,加快培育发展新质生产力。

2024年,成都将继续增强科技创新战略力量。高质量建设西部(成都)科学城和成渝(兴隆湖)综合性科学中心, 开工建设磁浮飞行风洞等重大科技基础设施,推动多态耦合轨道交通动模试验平台全面竣工。

加快建设高端航空装备、精准医学、超高清视频等国家级科技创新平台,争取布局国家无人机产业创新中心和工业云、信息安全等国家级制造业创新中心。

推动科技成果高效转化。坚定把科技成果转化作为科技创新“一号工程”,加快建设先进技术成果西部转化中心,推动国家川藏铁路技术创新中心高质量运行,支持国家级科技创新平台与重点片区共建成果转化基地10个以上。

关键词:乡村振兴

打造更高水平

“天府粮仓”成都片区

在今年的政府工作报告中,乡村振兴领域的工作内容占了大篇幅。

政府工作报告指出,坚定不移在推进乡村振兴上全面发力,加快推动城乡融合发展促进共同富裕。

打造更高水平“天府粮仓”成都片区。提升农业综合生产能力,全域推进“一带十五园百片”建设,新建、改造提升高标准农田40.4万亩,粮食播种面积保持在570万亩以上、产量稳定在230万吨以上。

提高农业科技水平,实施全程机械化示范引导行动,大力发展预制菜、精制茶、调味品等精深加工业态,农作物制种面积稳定在30万亩以上;树立大食物观,启动新一轮“菜篮子”建设工程,高质量打造“天府森林粮库”。

刚性运行耕地保护“1193”工作体系,完善“田长+网格员”巡田制度,健全耕地“非农化”“非粮化”防控和撂荒地动态清零机制,加强建设占用耕地耕作层剥离再利用,全覆盖开展“耕评”,绝不让千里沃野的成都平原良田好土丢一分、少一寸。

关键词:改善民生

推进基层文化设施

“亲民化”改造

政府工作报告指出,2024年要坚持以“民声”定“民生”,以人为本定供给、以真实需求匹配资源,办好老百姓身边的关键小事、民生实事,打造更有温度、更有内涵、更有质感、更有活力的幸福城市。

加强就业社保服务,城镇新增就业23万人以上,力争成为全国首批公共就业创业服务示范城市;开展社保扩面提质专项行动,基本养老保险参保率提升至94%以上,为快递员、网约配送员等新就业形态劳动者购买职工互助保障15万人以上。

此外,政府工作报告还提到,要优化配置教育资源,新建、改扩建中小学和幼儿园85所、增加学位7万个以上,培育义务教育新优质学校50所,创建高品质幼儿园100所,普惠性幼儿园覆盖率达到86%以上。

推进基层文化设施“亲民化”改造,创新实施“菜市书屋”等文化惠民项目,在街区、绿地等建设一批家门口的新型公共文化空间,开展群众文化活动10万场次以上。

关键词:智慧蓉城

组建航空消防救援大队

打造5分钟消防救援圈

针对成都如何提质打造智慧蓉城,政府工作报告中明确了不少工作目标。

例如,以数据质量提升工作质量,完善人口、电子证照等数据资源库,迭代升级1926项城市运行数字体征,推进三级首席数据官、数据执行官、数据专员实战化运行,整合数字基础设施和数据资源,加快技术、业务、数据融合。

深化“微网实格”治理,加强城乡网格营建,健全行政、专业和群团力量下沉网格机制,打通服务市民的“最后一米”;打造特色街区20条,改造老旧院落630个。

同时,要加强城市灯光和色彩管理,编制城市街面公共设施色彩控制手册,新启动建设未来公园社区25个,建成美丽街区30个、美丽街巷30条、美丽街角650个、社区美空间50个,推进城市照明低碳化、高品质发展,打造有特色、有品位的城市昼夜景观。

加快建设国家城市安全风险综合监测预警平台,建设综合减灾示范社区23个,建成I类应急避难场所8个,组建航空消防救援大队,打造5分钟消防救援圈。华西都市报-封面新闻记者 邹阿江 杨霁月