西蜀膏腴 古县新繁(下)

新繁东湖四费祠。

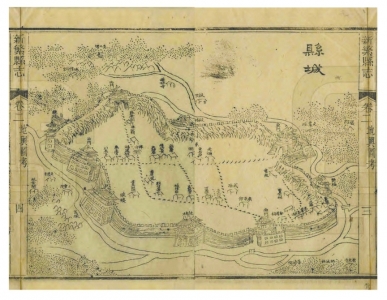

同治《新繁县志》县城图。

□文/图杨立

在法国集美博物馆中,收藏着一幅明末清初绘画大家石涛绘制的作品——《繁川春远图》。此画作于清康熙四十一年(1702年)早春,又名《费氏先茔图》,乃清代名画之一,曾为张大千旧藏,不知何故流失海外。繁川,即成都府新繁县;而费氏,则是新繁费氏家族。石涛为明末清初时期的著名画家,是明代宗室之后裔,幼时落发为僧,半生飘零,主要活动于广西桂林、安徽宣城以及江苏南京、扬州等地,从未到过成都,他为何会熟悉巴山蜀水?况且四川府州县城上百座,石涛为何会独独选择成都郊区小县新繁?这幅画又叫费氏先茔图,到底是什么原因?故事要从石涛与新繁费氏的关系说起。

人物记:石涛名画与费氏家族

新繁费氏为名门望族,耕读传家诗书继世。民国版《新繁县志》有记载:“明时,费氏与雷氏、陈氏称鼎族,号费雷陈。费氏以儒学显,雷陈无闻。”明末清初,新繁县费经虞(1599年-1671年)因蜀中战乱背井离乡,携家向北流亡陕南汉中府。在汉中府勉县待了五年,后汉中也为战乱侵扰,无奈再次迁徙。清顺治十四年(1657年)十月,年近花甲的费经虞与长子费密(字此度)举家离开汉中,前往江南投奔亲友,次年春天寓居扬州。自此,费经虞和费密一家再也没有回到过四川,再也没能看看自己的家乡新繁。新繁费氏一族因为躲避战争而颠沛流离,何其悲惨何其凄凉,在兵荒马乱的年代里,能苟全性命于乱世,已实属大幸。

世居新繁的费密(1625年-1701年),字此度,号燕峰,明末清初著名诗人、学者,著述颇丰,被尊为大儒。在扬州安定下来后,他遍访耆老广结名士,以“大江流汉水,孤艇接残春”(《朝天峡》)之诗名震江南,后来成为石涛(1642年-1707年)晚年时期交往密切的挚友。

当费密垂垂老矣,对于故乡新繁的思念愈加浓烈,毕竟阔别桑梓三十余年,余生再也没有机会回家上坟扫墓了。凭着稀疏的记忆,他画了一幅关于故乡山水的草图,表达心中的乡愁。后来,费密请石涛以此草图为蓝本作一幅画,以新繁费氏祖坟为创作主题,一解思亲之苦,再尽未尽之孝。

对于好友的请求,石涛欣然答应。可世事难料,康熙四十年(1701年)九月,费密因病匆匆离开了人间。三个月后,正是新春佳节,为完成先父遗愿,费密次子费锡璜(或费锡琮)携先父生前所绘草图拜会石涛。石涛睹物思人百感交集,在正月初十,他呵开冻砚、即提笔毫、挥就此图。只见画中,新繁县城繁华,房屋鳞次栉比,跨过蜿蜒的护城河,城外草木葱郁,费氏先祖的墓碑掩映其间,庄严而肃穆。石涛题跋感慨:“此度先生前乞予为先茔图,孝子之用心也。然规制本末,予不可知。先生将自写其心目所及,为之向导,予乃从事笔墨焉。”这幅画是对费密人格和诗品的高度肯定。

康熙五十五年(1716年)秋天,五十三岁的费锡璜带着这幅寄托着深情的《费氏先茔图》千里迢迢归蜀省亲,并在新繁过年,第二年春天才回扬州。当年西蜀名家子,今日江南老布衣。命运弄人,不胜唏嘘。省亲期间,费锡璜走访新繁亲友,祭拜先祖坟墓。树高千尺不忘根,故土新繁,是先父念兹在兹的山川,是家族开枝散叶的福地。

小城并未遗忘这个家族。在新繁县城里,曾建有一座费公祠,里面祭祀的就是费密。关于祠庙,同治版《新繁县志》有简短记载:“费公祠,在县东南,道光八年知县马裕霖建,内祀故征士费此度先生。”在民国时期,新繁县知事刘咸煊将费公祠迁建于美丽的东湖,更名为四费祠,隆重纪念费密祖父及儿子四代中的六位学者和诗人,表达对已故乡贤的尊重与敬仰。以费密为中心,这四代六人分别是祖父费嘉诰、父亲费经虞、伯父费经世,费密本人,长子费锡琮、次子费锡璜。岁月无声,在四费祠的大门上,挂有一副文人陈宝璋所撰楹联:“问十字千秋,父子孙曾几诗客;羡一门四世,文章忠孝六乡贤”。短短二十四个字,厚重而沧桑,道尽一个家族的苦难和荣耀。一幅石涛名画,一个新繁望族,三代故土情深。

民风记:一封呈给四川巡抚的请示

新繁民风淳朴,可谓是仁里义乡。在清乾隆版《新繁县志》中记载了一则令人感动的关于道德和善良的故事。清乾隆三年(1738年),新繁县令郑方城向宪台(清代一般将省级官员称之为宪台,因总督或巡抚、布政使、按察使合称“三大宪”,此应为巡抚)呈报了一封题为《详请旌奖李逢春文》的公文。李逢春是何许人也?干了什么惊天动地的事?为什么要隆重嘉奖他?不言自明,肯定是值得表扬的事。

在前一年,即乾隆二年(1737年)寒冬腊月,马上就要过年了,一名李姓商人在新繁县城旅舍休息,匆匆离开时不慎遗落30两白银,四处寻找依然无功而返,商人早已心灰意冷。30两白银,于普通人家而言,可是好几年的收入。幸亏,一个名叫李逢春的百姓,偶然拾得了这笔巨款。方志记载,他和父亲原为楚人,因“湖广填四川”而移民于新繁,在此定居多年,以画图装裱为生,安于“清贫”,乐于“正道”。

临近年关,当李逢春看见一堆白花花的银子,想到失主心急如焚的痛苦场景,根植于内心深处的品德最终让他坚持“君子爱财,取之有道”,同时还严词拒绝了周围人欲私分钱财的想法,他说:“此不义物也,一家哭矣。”所以暂时替失主保管财物,在旅舍静静等待失主归来。

不久后,商人于无助中狼狈出现,经确认为其钱财,李逢春便邀其回家取物。银两丝毫未动,商人不胜感激,强烈表示愿分出点银子作为酬谢,李逢春委婉拒绝,还告诉商人不要上报官府,做好事不留名。后来,还是有好心人将此事报给了县里,上级官员对于李逢春的行为赞誉有加,县太爷郑方城专门赐予李逢春“见得思义”的匾额,以表彰他不图名不图利的仗义之举。但郑方城觉得县级层面的表彰还不够,要继续向省上报告,所以他在向四川巡抚的请示中特地写道:“此诚草野忠厚之淳风,实乃国家栽培之大效也……详请宪台俯赐表彰,广示风厉。”能留名青史的不止王侯将相,还应该有朴实善良的升斗小民。

小城新繁的民风,在同治年间《新繁县志》有着精辟的总结:土沃而能尚义,俗善而耻无良。古人云:仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。西蜀膏腴岂是妄语,崇礼尚文皆为实名。对于李逢春的表彰,宪台大人到底有没有批复,已经不再重要。过了近三百年,后人知道了,在新繁这片厚重的土地上,曾经生活过像李逢春这样的好人,发生过拾金不昧的善举,流传着忠厚纯良的故事,足矣!

看今朝,千古风光新繁好。东湖胜景,收藏一段历史;文化世家,滋养一缕文脉;佛门古刹,福荫一方后人;善良百姓,涵养一地民风。总而言之,在历史长河中,新繁如夜空星辰般闪耀过光芒,与相邻州县相比毫不逊色,更值得新繁百姓引以为傲。时过境迁,虽然新繁已经从县城变为现在一个普通街道,蹒跚的背景渐渐模糊于岁月深处,可依然保留着名邑风采,毕竟历史底蕴摆在那里,人文气质永不消散。当下,正值时代春潮澎湃之时,新可以是万象更新之“新”,繁将成为宝树繁花之“繁”。何为西蜀膏腴?自是古县新繁。