边喝茶边看皮影戏 在这里体验老成都的日常生活

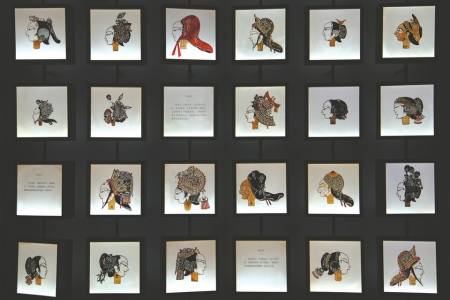

四川大学博物馆馆藏皮影的头茬。

四川大学博物馆民俗厅模拟的茶馆场景。

未安装头茬的皮影。

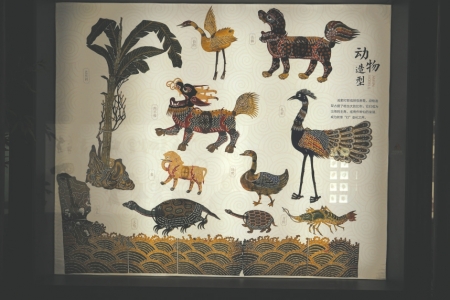

动物造型皮影。

皮影戏又称为影戏,即通过操纵影偶来表演故事,是一种相对于人戏的“偶戏”,曾广泛见于古代东方各国。走进茶馆,在影戏幕布前,点一碗盖碗茶,一边品茶,一边观看皮影表演的一出出好戏,是20世纪前期成都人重要的娱乐活动。随着时代变迁,电影等现代娱乐方式出现,茶馆饮茶的休闲活动被延续下来,而皮影戏班却慢慢淡出了人们的视野。

你好奇从前喝茶看皮影戏的生活吗?在四川大学博物馆有一个“穿越”的机会。那里不仅收藏、陈列了20世纪30年代当红皮影戏班“春乐图”的全套影箱、数百件唱本以及皮影制作工具,还还原了当时在茶馆看戏的场景。今天,就让我们一起走进四川大学博物馆民俗厅,走近成都人喝茶看戏的生活。

1

茶馆是成都人重要的公共空间

在清末的成都,皮影戏和茶馆可谓相辅相成的关系。

当时茶馆是成都最重要的公共空间,在玉沙路、劝业场、青羊宫等地都开设有专门表演皮影戏的茶馆。在这些茶馆中,人们既可以过过戏瘾,又能饮茶小憩(qì),因此受到了社会各阶层的普遍欢迎。

20世纪30年代,成都下东大街的李锦伦茶铺里,春乐图戏班就在这里驻场表演。晚上,戏班成员们会在那里唱戏,客人们看戏的钱则算在茶钱里。别看茶铺中的“戏台”简单,只是由一张麻布和几根竹棍组成,但是每天晚上光影交错、弦管齐奏,能给乱世中的人们带来许多安慰。

皮影戏茶馆在当时大受欢迎,也帮助了皮影戏班的发展。茶馆里甚至涌现出有名的戏剧演员,有的还成为了川剧名伶(líng),也就是川剧演员中的大明星。

2

成都皮影曾被誉为最复杂的皮影

“滦州剪纸忆分明,西蜀镂皮制更精。”成都皮影曾被誉为“全世界最复杂的皮影”,虽然起步较晚,在清代咸丰年间才出现,然而四川人慧心巧思,很快就创造出了具有独特精巧风格的成都皮影。

成都皮影之所以最复杂,一方面是由于成都人生活富足,讲究精雕细琢的品质,制作皮影时对细节刻画有加,另一方面则因为成都皮影是由黄牛皮錾(zàn)刻而成。与羊皮比起来,牛皮的面积更大,皮质也更厚实。所以,做出来的皮影偶也更大,一般有40厘米到60厘米高,有的甚至能达到80厘米,而影偶大就能包含更多繁复的细节。

在四川大学博物馆的皮影展厅里,可以观察到影偶全身有多达14个关节,甚至手指、手掌等关节也是分开的。为什么要把影偶的手做得如此复杂?因为只有这样,它们的手部才能做出更多细微的动作,表现戏剧中人物的动作、情绪就能更加细腻、生动。

所谓“唐三千、宋八百,演不完的三列国”,成都皮影戏剧目非常丰富。凡是川剧能演的,皮影戏都可以演。既有讲述战乱和争斗的故事,也有对市井小民情感的表达。在高腔影戏里,最吸引人的通常有两类戏剧,一种是那些表现强烈爱恨情仇的鬼戏,另一种则是严肃又风趣,还带着一些搞笑逗乐情节的丑角戏。此外,川剧不能演或者不好演的一些神仙道化戏、寓言故事戏,皮影戏也可以演。

在技艺精湛的皮影艺人手中,成都影偶关节多的优点能被发挥到极致,不仅能演绎出川剧中捋(lǚ)须、撩袍、掸(dǎn)尘、踹带、起坐等表现各种身段的动作,还能展示“变脸”“转椅”“亮跷鞋”等高难度动作。

3

“春乐图”入藏四川大学博物馆

四川大学博物馆馆藏的皮影,源于20世纪三四十年代所收购的皮影戏班旧物和社会捐赠。其中,主要藏品来自“春乐图”皮影戏班。这家在四川颇有名气的戏班,成立于清末宣统年间。当时成都东门大桥头“友生和”号颜料铺一冯姓老板迷恋皮影戏,自费出资刻制了一套影箱,招兵买马,组织起一个皮影戏班,名为“春乐图”。

“春乐图”皮影戏班在1920年代达到鼎盛,名声远播川内外。但1932年后因为社会动荡,戏班渐难维持,最终停演,班子解散。

1935年10月,包括“春乐图”在内的成都几家皮影戏班的影箱,被华西协合大学博物馆的学者们视若珍贵的民俗文物纳入收藏。这座博物馆就是四川大学博物馆前身,这批皮影也成为中国博物馆最早的皮影收藏品。

到了1946年,博物馆的皮影藏品已达数千件之多,因此还专门开辟出了一间陈列室陈列其中的部分精品。在历代学者的持续努力下,四川大学博物馆已成为国内外最令人瞩目的清代成都皮影收藏机构之一。

光影的魔力,已被人类认识和利用了千百年,随着科技的不断发展,变得越来越奇幻,皮影戏可谓是其中浓墨重彩的一段。如果你好奇20世纪的成都皮影,不用叹息它们消失在了历史的长河中,去四川大学博物馆的民俗厅逛逛,那里替我们保留着一份珍贵的记忆。

华西都市报-封面新闻记者 谭羽清 摄影报道