六百余年窑火何以影响世界?景德镇元明清制瓷业遗址寻踪(上)

景德镇窑柴产区建溪流域的航拍图。

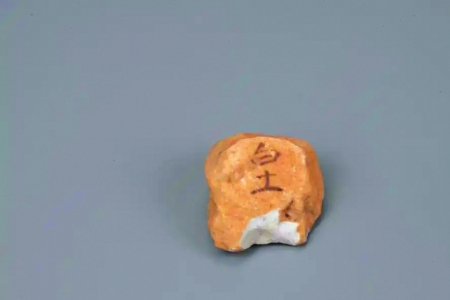

景德镇高岭瑶里原料片区遗址出土的一块写着“白土”字样的试料块。

景德镇高岭山上的古代淘洗池遗址。

青花瓷制的路灯、内嵌瓷片的道路、街边随处可见的陶瓷店铺……在景德镇,目之所及皆是瓷,游人往来皆为瓷,这是肉眼可见的瓷业文明。而在山川、江河、路面之下,古代窑业生产留下的十余米高堆积物,承载着这座城市的两千多年冶陶史、一千多年官窑史、六百多年御窑史的手工业进程,唯有考古方可探源。

入选“2024年中国考古新发现”的景德镇市元明清制瓷业遗址群正被揭秘。6家考古单位、14个遗址点、2275平方米的发掘面积……诸多新发现涵盖原料燃料产区、道路交通网络等领域,首次从产业链视角揭示这一古代制瓷中心的完整文明密码,解读600余年窑火何以影响世界。

1

高岭瓷土开采在清代已成规模

距离市区约50公里的浮梁县高岭山,花岗岩风化形成的高岭土资源丰富,面积近10平方公里。一条长约7公里的古道蜿蜒其中,没有古道的地方一脚踩下去可能就有沉陷感,沿途还能看到大小不一、内壁用砾石砌筑的长方形土坑。

“这些土坑就是古代矿工加工高岭土留下的淘洗池,整座高岭山都被当年矿采的尾砂覆盖了。”浮梁瑶里瓷业原料产区发掘点负责人、江西省文物考古研究院副研究馆员李兆云说,当年,矿工们沿着古道,将淘洗完的原料挑运至山下码头,再转往各家瓷窑。而这种土也因山得名,贡献了世界制瓷业通用白色陶土的英文名“kaolin”。

清代《陶冶图说》绘有“采石制泥”的景象,但具体怎么采石并不清楚。李兆云说,一些遗迹表明,高岭土的选矿加工模式是先洞探再露天坑采,具有不同地点轮换作业的生产特点。综合地层中的尾砂堆积较厚、有灶台等生活遗迹分析,该区域高岭瓷土开采在清代已成规模,并形成了产业集群。

一块写着“白土”字样的试料块成为高岭山矿采与镇区瓷业生产紧密相连的物证。“镇区考古也出土过此类试料块。”李兆云推测,这是矿主给买家选货用的样品,属于早期的商业广告行为。

瓷是土、火、水的艺术。润白质坚的高岭土为瓷业生产提供了最重要的原料,周边山林盛产的松柴则为千年窑火提供了廉价燃料。

2

景德镇因瓷而生具有独特街巷肌理

“之前学界对于窑柴的认知多来自于村庄碑刻、家谱以及地方口述资料,缺少考古实证。”联合考古发掘总协调人、故宫博物院研究馆员王光尧说,通过对窑柴产区建溪流域的考古发掘和实地调查发现,浮梁林区百万担松柴经过建溪水运体系直抵镇区窑场,首次揭示了建溪流域的窑柴产运体系。

该流域两处码头发现的道路、房址等建筑遗迹,展示了码头作为交通枢纽的综合功能和对村庄的辐射带动作用。恰如清代康熙《饶州府志》所记载,当地“倚舟楫柴土之利自给,无素封之家,亦无流离之苦”。

这是景德镇地区首次对原料产区、燃料产区进行的科学考古工作。在景德镇市陶瓷考古研究所所长翁彦俊看来,2024年度联合考古发掘最大的不同正在于此——主动寻找景德镇瓷业文化遗产价值,“不再着眼于单一窑址、出土器物,而是聚焦景德镇制瓷业的全产业链”。

三洲四码头、四山八坞、九条半街、十八条巷、一百零八条里弄……作为古代制瓷手工业城市,景德镇因瓷而生。独特的城市面貌、街巷肌理如何形成?城市考古成为突破方向。

中国社会科学院考古研究所副研究员王睿说,城墙、道路、重要建筑,是城市考古的重要方向。古代景德镇虽不是政治城市和军事要地,但其沿河建窑,因窑成市,进而形成便于商业运输的道路交通网络。

文图均据新华社