通江82岁“书香爷爷”自办图书馆

30余年免费接待读者逾20万人次

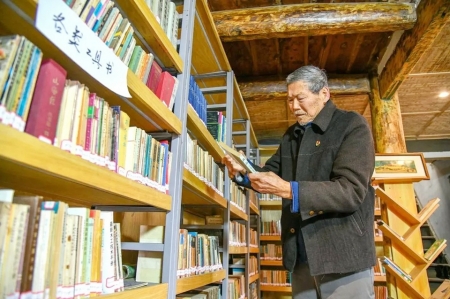

“书香爷爷”杨毅在整理图书。通江县委宣传部供图

巴中市通江县,被群山环抱的新场镇,有一盏燃烧了三十余载的“书香”灯火。

4月23日,世界读书日。清晨,82岁的杨毅佝偻着腰,抱着几本新“淘”来的书籍,按照类别放上书架——这是一座名为“紫桂园”的自办图书馆,一直免费向社会各界开放。

“书香爷爷”,是孩子们对杨毅的亲切称呼。30余年来,这个图书馆的藏书已达到6000余册,涵盖了社科、文学、经济等10多个科目,累计免费接待各类读者逾20万人次。

受父母影响 他从小喜欢书籍

杨毅出生在陕西省延安市,谈起收藏图书,杨毅说小时候阅读对他影响很大。在革命战争年代,父母都是学校教员,只要有时间,父母都会陪伴他们几姊妹读书;只要书店有一本他们喜欢的书,父亲都会想方设法地买回来。有时候,为了“淘”到更多书籍,父母宁愿挨饿也要花钱买书。

后来,由于工作调整,杨毅的父亲到了新疆工作,一家人从延安搬到了乌鲁木齐,他父亲也有了属于自己的购书证。空闲时间,他父亲都会拿着购书证到当地的图书店购买图书。除了会买一些政治类、社科类书籍外,还会买中外小说,如《简·爱》《笑面人》《石头记》。家里的藏书丰富了,父亲还将书籍推荐借给他人阅读。

父辈的行为,深深影响着杨毅,使他养成了嗜书如命的习惯。

刚满18岁,杨毅就在新疆参军。在部队期间,他接触了更多的书籍,特别是《纪念白求恩》《愚公移山》《论共产党员的修养》《向雷锋同志学习》等文章对他影响很大,使他思想得到了进一步提升,1965年光荣地加入了中国共产党。

在新疆的寒夜里,读书成了杨毅的必修课。油灯的光亮在《为人民服务》的书页上跳跃,照亮了一个青年党员的初心:要让更多人体验阅读的快乐。

继承父辈遗志 自办群众图书馆

父母过世后,家里的藏书全部留给了他,杨毅说,这些书是父母留给他最珍贵的精神财富,他一定要好好地传承下去,一代一代传给自己的后人,带动影响身边更多的人。

杨毅退伍后,到通江县机械厂当了一名翻砂工,后又调到通江县涪阳供销社。搬家时,两个竹制书架、几大箱子书,历经数千公里的跋涉后,又整齐安放在通江的新家中,供家人阅读和邻居借阅。

上世纪90年代,打工潮兴起,留守儿童逐渐增多,而乡村书籍匮乏,文化生活缺失。杨毅和妻子屈华商议,开办紫桂园图书馆,免费对外开放。

说干就干。1993年,杨毅腾出一间房屋,找来木匠做了4个木书架,连同两个竹书架,把全部1000余册藏书分类整理好,供群众免费阅读、外借。很快,图书馆便吸引了周边农村群众、街道居民、学生来看书、借阅。

为让图书馆发挥更大作用,杨毅和妻子省吃俭用,不断购买图书、扩大阅览室面积、添置书架书桌。他们的举动也影响儿孙们,他们自发为图书馆购买书籍、添置设施设备。如今,图书馆的图书已增加到6000余册,设施设备更加完善。

每天,杨毅和妻子都认真做好图书分类、登记、上架、保管和免费借阅登记等日常管理工作。对每一位来图书馆的群众,都热情接待,帮助查找相关书籍。尽管“又累又不赚钱”,但看着群众和孩子们能够学到知识,有所收获,他们就觉得特别开心。

杨毅还保存着一本厚厚的相册。从一张张泛黄的照片中,可以看到图书馆最初简陋的模样,孩子们或倚靠书柜或席地而坐认真阅读的身影。

心系下一代 始终践行初心使命

每到周末、节假日、寒暑假,“紫桂园”图书馆便成了孩子们的乐园。他们不仅能免费阅读、借阅丰富多彩的书籍,还能在这里讨论交流。“每当看到孩子们沉浸在阅读中,就觉得很幸福。”杨毅说。

“我2000年在新场读初中的时候,学校就组织我们到杨毅叔叔家里读书、做手工,拓展我们的视野和动手能力,虽然一晃已过去20多年了,但我现在依然记忆犹新。”这是原来在新场中学就读的一个学生讲述的亲身经历。

杨毅最希望的就是他的图书馆能够一直办下去、越办越好;他最关心、最期盼的就是,越来越多的青少年学生能够来读书、学习。

近年来,杨毅以党史学习教育为契机,先后给当地的村社干部上党课10余次,又多次与新场镇中心小学联系,义务给学生讲红色故事,多次组织学校的学生到他的图书馆开展读书交流、阅读分享、劳动实践等活动。为了让周边地区更多学生来读书,杨毅还主动与周边学校的老师、学生联系,让学生利用寒暑假时间多来开展读书活动。

数十年如一日,杨毅始终初心不改,倾注全部心血把图书馆办好。据不完全统计,30多年来,“紫桂园”图书馆共接待读者逾20万人次。

时光飞逝,如今杨毅已经82岁,他的大儿子杨晓说:“以后,我会接过父亲的接力棒,把图书馆继续办下去。”

华西都市报-封面新闻记者 曾业