土豆的“妈妈”竟然是番茄?

科学家揭示土豆物种起源之谜

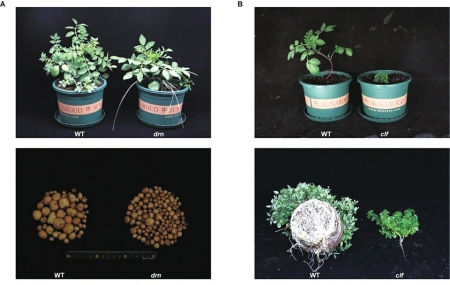

类马铃薯组(左)与马铃薯组(右)植株的表型。

两个薯块功能基因的突变体表型。

土豆,又称马铃薯、洋芋,原产于南美洲。当它漂洋过海来到中国后,这里的人们将它的功用开发到了极致——融入各地菜系,如云南的“洋芋粑粑”、东北的“地三鲜”,并开发出功能性产品,如富硒土豆米、彩色 花 青 素 土 豆等。如今,我国科学家更是帮土豆找到了“妈妈”。

7月31日,中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心)黄三文团队联合中外科研团队发表了研究成果。他们发现,马铃薯组(包含栽培马铃薯和107个野生种)起源于900万年前番茄组(包含栽培番茄和16个野生种)和类马铃薯组(包含3个野生种)的一次古杂交事件,杂交产 生 了 新 器 官——薯块。而在此之前,科学家们一度认为类马铃薯是马铃薯的直接祖先,是“不结薯的马铃薯”。

土豆这场寻“根”之旅终于有了眉目,8月5日,中国农业科学院深圳农业基因组研究所相关负责人告诉华西都市报、封面新闻记者,有针对性的育种改良是关键。

1

寻找土豆的“身世之谜”

一般的驯化物种,都能找到一两种“祖先”。比如小米驯化自狗尾草,家牛出自原牛,但马铃薯是个例外——它的“裙带关系”太多了。

在分类学上,马铃薯组和番茄组、类马铃薯组属于姊妹类群。在形态上,土豆和类马铃薯更加相似。然而,分子进化学分析证明,番茄和土豆的亲缘关系更近一些。

土豆、番茄、类马铃薯这三者究竟是什么关系?土豆的“身世”也由此成了科学史上一桩“悬案”。

2土豆的“妈”居然是番茄

为了帮土豆“认祖归宗”,团队成员系统分析了来自101份马铃薯组、15份番茄组、9份类马铃薯组,以及19份其他茄科物种的高质量基因组数据。这相当于给土豆所有的疑似亲戚都做了一遍“DNA亲子鉴定”。

研究发现,所有土豆个体都包含来自类马铃薯和番茄植株稳定平衡的遗传贡献,来自番茄与类马铃薯的遗传贡献比例约为4∶6。研究人员由此推测,马铃薯可能是两者杂交诞生的“混血儿”。

为验证这一猜想,研究人员进一步评估了三者的分化时间。研究发现,类马铃薯和番茄约在1400万年前开始分化,在分化约500万年后,类马铃薯和番茄发生杂交,并于约900万年前形成了最早带有薯块的马铃薯植株。

自此,土豆的“身世之谜”终

于水落石出——马铃薯是类马铃薯和番茄杂交产生的物种。按照质体基因组的亲缘关系,番茄为母本,类马铃薯为父本。

3

薯块是如何“无中生有”的?

然而,让研究人员好奇的是,土豆的“爹”——类马铃薯没有薯块,作为“妈”的番茄连地下茎都没有。那么,土豆的地下块茎是哪里来的呢?

黄三文团队提出了一个大胆猜想:这可能是基因组重组的结果。番茄和类马铃薯这两个家族的祖先杂交后,它们的基因重新组合,创造出了“薯块”这个独特器官。

基于此,研究团队进一步追溯了马铃薯关键薯块形成基因的起源。研究发现,新器官薯块的形成是亲本来源的等位基因重新组合和交互调控的结果。

研究团队进一步发现,现在马铃薯组内部物种仍约有24%的遗传组分随机固定了不同亲本的等位基因,呈现出亲本镶嵌的“马赛克式”模式。即不同个体携带不同亲本的遗传信息,就像一幅由不同颜色小瓷砖拼成的马赛克画一样,导致表型呈现不均一性。

当马铃薯受到不同环境条件胁迫时,这种“马赛克式”的遗传组合像“智能筛子”一样,从宝库中筛选出最佳基因组合,使得马铃薯能够适应多种生态环境。

与此同时,薯块的形成也给马铃薯带来了地下生存优势。薯块不仅能够储存水分和淀粉,帮助马铃薯度过干旱、寒冷季节,更赋予了马铃薯无需种子或授粉即可繁殖的能力,通过薯块上的芽直接萌发新植株。

4

为改良马铃薯提供全新思路

研究人员如此大费周章,难道只是单纯地想帮土豆“寻亲”?要回答这个问题,首先需要了解土豆的诸多优秀品质。

一直以来,土豆就有“粮食界卷王”的称号。从营养成分上来说,人类需要的碳水、蛋白质、维生素、微量元素,它几乎样样齐全。土豆所含维生素是小麦和稻米的7倍,各类微量元素含量是稻米、甘薯的2倍左右。

从产量上来说,土豆超过玉米成为第三大主粮作物,与位居前二的小麦和水稻相比,土豆产量极高,全球年产量达3.74亿吨,养活了超过13亿人。从应对粮食安全挑战来看,它适应性超强,耐寒、耐旱又耐贫瘠,能在各种复杂的环境中扎根生长。

论文第一作者、基因组所已毕业博士生张智洋说,“几千年来,育种家们已经选育出又大又好吃的薯块,但是薯块器官怎么产生的一直是个未解之谜。这限制了我们对其进一步去改良。大量围绕着薯块发育的研究一直在开展,但是进度缓慢。所以我们站在进化的角度,重新去追溯这个谜题,发现了是杂交事件导致了薯块新器官的形成,也发现了很多重要的薯块基因,这为后续改良马铃薯育种提供了全新思路。”

华西都市报-封面新闻记者马晓玉

图据中国农业科学院深圳农业基因组研究所官方公众号