一把能“敲响”的竹扇,何以被郭沫若赞为“巧夺天工”?

1953年12月7日《人民日报》上刊发的龚扇第二代传承人龚玉璋创作的龚扇作品。

1959年《自贡市十年建设成就展览会》会刊上的“龚扇”介绍。

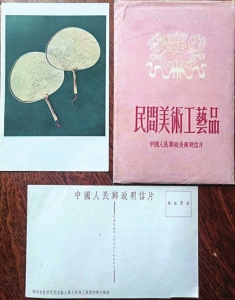

1954年发行的龚扇“明信片”。

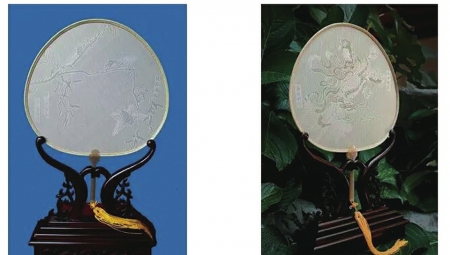

第四代传承人龚道勇创作的龚扇作品(上)和第五代传承人龚瑶妤创作的龚扇作品(下)。

□映晨

当一束光透过竹丝编织的扇面,山水人物便在薄如蝉翼的光影间若隐若现;轻叩扇柄,竟传来清越如鼓的声响——这不是神话传说中的宝物,而是来自四川自贡的龚扇,一把曾被郭沫若误认为是素丝织锦的“天下第一扇”。

龚扇乃自贡“小三绝”之一

龚扇诞生于清朝同治年间,由竹编艺人龚爵五所创。他借鉴成都细篾火笼的编织工艺,精选竹篾为材,反复修整,使每根篾条厚薄均匀、宽窄如一。扇面之上,他以经纬交织之法,编出“福、禄、寿、喜”等吉祥字样,以及古钱、荷花等典雅图案,再配以牛骨或玉石为扇柄,竹条作外圈,制成扇面约六寸的宫扇。因其工艺精湛,兼具实用与欣赏价值,又为龚氏家传绝技,故被世人誉为“龚扇”。

清光绪十二年(1886年),在四川劝业道道台周孝怀为振兴实业而创办的宝川局“赛宝会”上,龚爵五的竹丝团扇获奖扬名。其子龚玉璋推陈出新,将名家画稿织入扇面,传说曾有人携张大千的仕女图请他织扇,他反复试验终获成功,使龚扇声名远播。

五代人薪火相传,龚扇技艺不断推陈出新。如今,它已跻身“中华老字号”,成为自贡“小三绝”之一。2008年,制扇技艺(龚扇)正式入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

山水人物飞禽走兽跃然扇上

龚扇之所以成为艺术珍品,源于其对选材的严苛追求与工艺的一丝不苟。制作龚扇须选用一年生阴山黄竹,竹材不能有花心、黑黄斑纹,且老嫩适中。从备料、制丝到编织,全程依靠手作与刀工,展现出手艺人的匠心独运。

竹丝制作尤为考究,经打青、剖竹、刮削等工序,竹丝细如发丝,薄如蝉翼,厚度仅0.01毫米左右,可透光显影。编织时,匠人对照名家字画,运用挑、压、穿、破等技法,以数百至两千根竹丝神形兼备地呈现山水人物、传说故事。完成后还需进行镶边、固胶等多道工序处理。

每把龚扇从开始制作到完工共需七大步骤,全程由一位制作大师独立完成,每一环节都体现着精益求精的工匠精神。龚扇第二代传承人龚玉璋为追求更细的竹丝,特制专用工具,以独特织法勾勒细节,令山水人物、飞禽走兽、书法花卉皆跃然扇上,栩栩如生。第三代传承人龚长荣创作的《貂蝉拜月》,更巧妙运用向光与逆光的不同视觉效果,使扇中轻烟若隐若现,意境含蓄深远。

独特的声韵为龚扇平添神秘

龚扇传统造型为桃形,直径约25厘米,扇面质薄如绢、柔似绫绸、滑润如镜。扇柄原多用象牙,后统一改用牛骨,配以丝质流苏,整体显得玲珑雅致。正面对光观赏,扇面呈乳白色,花鸟人物隐约浮现;向左倾斜,花纹泛出青晕,树叶转为白色;向右看去,花纹显白,树叶则透出青意。如此精工细作的一把龚扇,可保存百年而不失其韵。

更为精妙的是,轻叩扇柄,竟会传出清越如鼓的声响,仿佛藏着一方微型的音律天地,这独特的声韵为龚扇平添了几分神秘,令人回味无穷。

文学巨匠郭沫若先生初识龚扇时,曾误以为是素丝织锦,得知竟为竹丝所编后,连声赞叹“真乃巧夺天工”。龚扇不仅在国内广受推崇,在国际舞台上也屡获殊荣。1952年,龚扇荣获莱比锡国际博览会蓝色奖章,被誉为“中国工艺美术瑰宝”“中国一绝”。

如今,龚扇第五代传承人正接过祖辈的技艺薪火,在继承中不断创新,推出众多精品之作。相信这把能透光见影、轻击传声的竹丝宝扇,必将在岁月长河中续写新的传奇,让世界看见中国传统工艺的隽永魅力。

据“天府新视界”微信公众号

图据自贡方志