为二十四史作注的人(下)

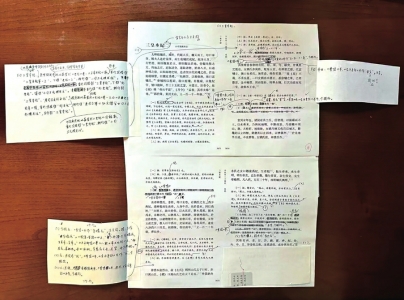

《今注本二十四史》编纂手稿。

今注本《汉书》品读会。

“这个工作上瘾,往那一坐,好几个小时就过去了。”负责《今注本二十四史》编辑工作的中国社科院古代史研究所秦汉史研究室主任赵凯说,“发现一条,哪怕一个字,都有成就感。也许在外行看来,这没什么大不了的,但就一个字,可以快乐上一个星期。”

校勘完《史记》,中国社会科学院古代史研究所研究员吴树平大病一场,说着“不弄了不弄了”,又回到书桌旁。采访前一天,他勘误出一个字,他用很长时间仔细解释探赜索隐的过程,“陶醉”

“自得其乐”“又发现了新大陆”。

“从书斋走向大众”

2020年,《今注本二十四史》首批7种,由中国社会科学出版社出版。之后两年,第二批第三批共11种面世。

今注本《宋书》在第一批出版之列,主编朱绍侯非常高兴,出版座谈会那天晚上,90多岁的老先生破例喝了酒。

让赵凯印象极深的,是座谈会上朱绍侯发言的第一句话:“咱们书出版以后,要注意一项工作,就是收集不同意见,特别是反对意见!”

他郑重地拜托大家,做好追踪工作,为将来的修订做好准备。

“古籍整理,如同秋风扫落叶,随扫随落,难以画上句号,错讹之处不可能一下子扫除干净。”《今注本二十四史》执行总编纂孙晓说,对于《今注本二十四史》这种内容复杂且成于众手的作品来说,更不可能一步到位。

“怕有错误,我就不敢出了,如果那样它永远出不来。”赵凯记得朱绍侯一直说,不要怕出错。

孙晓担任今注本《汉书》主编,书刚拿到就开始着手勘误。赵凯把书带上课堂,让学生们“挑错”。

“任何一部书要成为精品,都要经过不断打磨。”孙晓希望,这套书的修订能得到制度保证。“有一个地方,有固定的经费,能长期修订下去。可能以后没我们的名字了,再修订可能我不参加了,但这本书流传下去了。”为了这件事,他又开始写信。

有人担心,工作这样艰难,还会不会有后来者?“中华文明几千年传承下来,每个时代都有优秀的人站出来,为传承做自己的贡献。”今注本《后汉书》主编卜宪群认为,“《史记》刚出来也是藏之名山,后来逐渐流传,这是一个漫长的过程。所以,要坚信自己所做的事业有光明的前景,不能悲观,不能悲观。”

的确有些事,带来了慰藉和信心。第一批书出来不久,有人告诉赵凯,中国人民大学图书馆发布的2022年度中文图书借阅排行中,今注本《史记》年度第六,一起进入前十的,还有《马克思恩格斯全集》和武侠小说。

他们没做任何推荐,这么多年轻人自发去读这样一本史书,赵凯很惊讶,转念又觉得,他们的努力没有白费。

项目启动之初,他们就将目标读者定为两类,研究者和“中等文化以上”的普通读者。他们希望降低阅读门槛,让二十四史“从书斋走向大众”。

王石觉得,这是千百年来第一次向大众提供了一种可能:只要你接受过或相当于大学文科教育,只要你有意愿,只要你静心存念,你就能够成为它的读者,你就能够读懂二十四史。

校勘时,赵凯专门请年轻的研究生来“把关”,把不懂的地方标出来,专家们再由此调整校勘的尺度。“就是怕忘了初心。”

“为人民做学问,不要老觉得我理解这个事就够了。我们在做的过程中,必须不断地往复来回换位思考,大家懂才是真的懂。”他说。

这看上去像在自讨苦吃,面向广大读者,意味着更大的注释量、专业与普及的不断拉扯、异常复杂的统稿……为什么这样希望大家读史?

“二十四史是历史研究的基石。”吴树平觉得,理解二十四史的人和事,能更好理解中国历史的发展规律,对中国的前途会有一个更清晰的认识。

他记得,编纂中华书局版二十四史最难的日子里,淹通文史的魏晋南北朝大家王仲荦告诉他,“咱们都是搞历史的,搞历史的就应该看清一点,历史就像泉水,不管石头怎么阻挡,它最后总要往前流的”。

“温情与敬意”

又断了。

2022年,与华侨城的合作再次遭遇资金上的困难。孙晓把单位分的一套房抵押出去,借钱发了编辑部的工资。

编辑刘艳强从没问过孙晓怎么办,“对这个项目能不能做完,我们好像一直没有怀疑过”。编辑们手里的工作一刻没有停。

余下的都是大部头。未出版的《明史》《宋史》《两唐书》等6部今注本的体量,超过已出版的18部的总和。

“实在不行我把房子卖了,把书出齐,这个也没什么。”说起这件事,孙晓用的是一种再平常不过的语气。

中华文化促进会主席王石打算借钱,不能以文化促进会的名义,就以他个人名义借。对于最后的出版,他们都没什么担心。稿费的大头已经发了,难过、压力、苦涩的艰辛,都扛过去了。

“我常想,理想是个很奇妙的东西。它可能很孤独,很空洞,很乏力,甚至很可笑;也可能很强大,很有力量,甚至很现实。”王石说。

直到做完,《两唐书》今注本主编之一、厦门大学历史学系教授毛蕾才敢回头看看到底走了多远。“我也不知道当时那个人怎么敢想去做这么一件捅破天的事。”

写的时候她就在想,《两唐书》今注本出版以后,她要一本一本摞起来,跟它们合个影。大家算了算说,估计比你一个人还高呢。

这些年,她越来越觉得,学历史的人好像时间尺度跟许多人不一样。“事情是很漫长的过程,一下两下,不能够决定什么,有的时候盖棺都论不了定。很多事情是用时间堆起来的,用几代人的生命堆起来的。”

被问过很多次,为什么坚持下来,王石总想起钱穆的一句话。这位国学大师希望国人树立一种信念,“一种对其本国已往历史之温情与敬意”。“‘温情与敬意’,这五个字说得多么好!我想这也是‘今注本’所有编纂者、出资人、组织者、参与者所共同的内在动力。”

只是,相比于漫长的历史,人的一生太过短暂。

第一批书出版没多久,孙晓在出差路上突然晕倒,电击,抢救,心脏装了一个支架。医生建议他,什么都不要干了,他不听。

“我觉得自己的生命太短。”头发已经花白,延退的日子就要临近,可他还有很多事想做,比如倒写一本小说,从未来一直写到古代。他总跟学生说,做学问要有勇气。

项目启动时,毛蕾还在读书,今年夏天,《两唐书》今注本近2000万字终于全部交稿,她已经退休。

2017年项目重启不久,主编杨际平患病,要打靶向药治疗。用药那天必须休息,但一过,他便“满血复活地去工作了”。毛蕾回过头想,“他好像有一种非常强大的意念,就是他要让这件事情做完”。交稿后不久,今年8月,杨际平去世,没有等到《两唐书》今注本出版。

曾负责今注本《隋书》的天津师范大学教授马俊民走得突然,没留下什么交代,今注本《隋书》主编之一、天津师范大学教授张玉兴记得老师说过一句话:“在我退休之前,甚至在我有生之年,能为后人留下一部整理过的正史,这是一个功德无量的事。”

2020年今注本《隋书》出版,张玉兴带着书去给老师扫墓。“给他念叨念叨,这个书出了。”书太珍贵,他没舍得烧。

作为发起人和执行总编纂,赖长扬没能看到任何一本书出版。2017年华侨城投资刚刚敲定,他查出患癌。为重启召开的大会上,赖长扬准备了一篇发言稿,是夜里因为病痛难以安睡,披衣伏案而就的,名字叫《社会的历史文化责任和历史学家的职业担当》。

他写道:“中国的史学家,至少从司马迁开始,就是一群有历史自觉和职业担当的志士仁人!他们宣称要‘究天人之际,通古今之变,成一家之言’。他们立志要为实录、直书而舍生忘死。从唐朝的刘知几到清朝的章学诚,先后对史学家提出‘德、才、学、识’的比较全面的要求,这是世界上为数不多对史学家的职业素养要求。今天在这里,我要大胆地在这四个字的基础上加一个‘情’字……虽然在我一个人的生命史中,她(《今注本二十四史》)占据了我几乎半生的时间,但我觉得这是值得的!能够用自己的生命为社会、为民族、为我热爱的历史学做出贡献,这是太幸福的事情。”

他没能亲口朗读,大会开幕前10天,赖长扬去世。

赖长扬即使患病期间,刘艳强也没见过他的颓废。“他其实有很多遗憾和不舍,但是他又很看淡这件事。”她说,“从历史上你能看到太多人的生生死死,一个人的传,长的几百字上千字,短的可能几十个字,这还是能进入正史的那些人,有多少人只是一个数字。”

刘艳强觉得,这些人,做这样一件事,“并不是说要在百年以后留名”,而是,“我活着,我要做点有意义的事”。

没有担任任何一部史书的主编,这位“永远有一身很干净很漂亮的衣服”的历史学家,最后留下的,是一部充满浪漫色彩的自选集,名字取自他怀恋一生的故乡嘉陵江。

去世前一个月,赖长扬完成了自选集的题记,他写道:“历史文化的研究是人文学科,应该充盈着人的气息,那就是其作品应当展现出作者的人格、性情和志趣,骨子里应贯注着坚韧、执着、求真的科学理念,而又外扬着勃发的生命气息。这是我的追求。”

据新华社 图据新华每日电讯