我家后院就有,为啥还叫新物种?

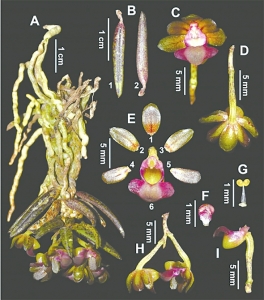

九寨沟盆距兰解剖图版【A 开花植株;B叶片;C花正面观;D花背面观;E花解剖图照(E1中萼片,E2-3侧萼片,E4-5 花瓣,E6 唇瓣);F药帽;G花粉团;H总状花序侧面观;I唇瓣侧面观】 图据九寨沟微信公众号

眉山凤仙花细节照。图据眉山发布

□马晓玉

近日,由中国科学院成都生物研究所、西南科技大学、四川大学等联合组成的研究团队在九寨沟风景区发现一种兰科盆距兰属植物,根据其形态特征与分子证据确定为新物种,将其命名为九寨沟盆距兰。

今年以来,四川已经发现包括九寨沟盆距兰、眉山凤仙花、雅安蒲儿根、成都卫矛在内的多个新物种。每当这类新闻出现,总会伴随“我家后院就有”的调侃。或许你家后院真有,倘若换个角度看,这其实是四川植物资源“家底丰厚”的体现。

1

“新物种”并非指从未被人类见过

面对新物种的报道,不少网友心存疑惑:“这不就是农村路边常见的野草吗?”“这有什么稀奇的?”“在办公室待久了,看啥都是新的”“我家后山多的是,专家真是少见多怪”,甚至有人建议科研人员“多走出去看看”。

要化解这份疑惑,首先需厘清“新物种”的真正含义。科学上的“新”并非指“从未被人类见过”,而是“首次被科学系统描述并按照《国际植物命名法规》合格发表”的物种。例如我们熟悉的山柰(nài)菖蒲、黑木耳、金针菇,其实也是近年才被正式认定的新物种。科学发现从不局限于人迹罕至处,哪怕是在菜市场、乡间小道旁,只要一种植物尚未被学术界准确描述与界定,便具备成为新物种的资格。

为植物“正名”,远非“看叶认花”这么简单。民众眼中相似的植物,在分类学家看来可能大不相同。研究人员需通过标本比对、分子测序和形态学论证,才能得出结论。这是一个极为严谨的过程,眉山凤仙花的确认历时近两年、成都卫矛更是经过5年的研究才被正式发表……哪怕是微米级的区别,都可能成为划分物种的关键依据。

今天我们能够用手机软件一拍识花,背后依赖的正是数百年来一代代植物学者翻山越岭、细致研究的积累。

2

我国仍有许多植物亟待调查与命名

摸清植物“家底”,不仅是为了认知自然,也是为了改变我国植物大部分由外国学者命名的尴尬局面。

发表新物种意味着发现人员拥有对这个物种的命名权。回顾历史,“鸽子花”珙桐的学名是法国植物学家亨利·欧内斯特·拜隆拟定;“比菩萨莲花还香”的岷江百合的学名由英国植物学家欧内斯特·亨利·威尔逊命名。为扭转这一局面,2004年,经过四代300多位科学家的接力攻关,历时近半个世纪的《中国植物志》全套出版完成,为我国31142种植物编制了完备的“户口簿”。然而,我国植物资源极为丰富,仍有许多植物“流落在外”,亟待学者继续深入调查与命名。

鲜为人知的是,素有“中国西部花园”之称的成都,在今年4月之前竟无一物种以其命名。直到中国科学院成都生物研究所的研究员在龙泉山发现一种新的卫矛属植物,并将其命名为“成都卫矛”,才填补了这一空白。

一个物种的被发现与命名,仅仅是故事的开始,其真正的意义往往在后续的科学探索、生态保护乃至文化生活中逐渐显现。毕竟,谁又能断定,那株被调侃“后院常见”的植物,不会藏着解决人类重大问题的要义。

3

四川堪称“植物宝库”家底厚

对公众而言,与其争论新物种是否眼熟,不如将目光投向这片土地深厚的植物生态禀赋。

自19世纪中叶起,众多西方探险家、植物采集者前仆后继踏入四川这片土地,在成都及周边的山林、河谷间穿梭,采集了大量植物标本,并引入西方世界。他们为何对这里如此执着?答案很简单:这里地处青藏高原、横断山脉与四川盆地交汇处,自古便是“植物宝库”。

植物“家底厚”。四川有高等植物1.4万余种,占全国总数1/3以上,这意味着每3种高等植物里就有1种能在四川找到;其中,列入国家重点保护野生植物262种(包括国家一级重点保护野生植物13种,国家二级重点保护野生植物249种)。

“活化石”扎堆。珙桐、攀枝花苏铁、光叶蕨、连香树、水杉、银杉等第三纪古热带植物的直接后裔在四川峡谷中幸存,使四川成为全国孑(jié)遗中心之一。

而这一切,得益于四川得天独厚的自然条件。海拔高差超过7300米的横断山脉与盆周山地,形成了从常绿阔叶林到高山流石滩的完整垂直带谱,犹如一座“分层储藏室”,为不同演化阶段的植物提供了栖息空间。同时,四川作为全球36个生物多样性热点地区之一,已建成以国家公园为主体的自然保护地体系,有效维护了生态功能与物种多样性的恢复性增长态势。

正是这样的自然底蕴,才能让九寨沟盆距兰在稳定微气候中安然生长,让岷江百合在乱石间傲然绽放,让更多隐藏的新物种有机会走进科学视野。在2022年中国各省份发表的新分类群和国家级新记录物种数量中,四川名列第二。这些不断涌现的新物种,是对四川生态系统完整、生态质量优良的有力证明。

原本山川,极命草木,那些藏在山野自然的绿色值得每个人驻足探寻。据“天府新视界”微信公众号