浙江义乌:“世界超市”是怎样形成的?

10月14日,外国客商在义乌国际商贸城一区市场的商铺内选购商品。

10月14日,顾客在新开业的义乌全球数贸中心的商铺内选购商品。

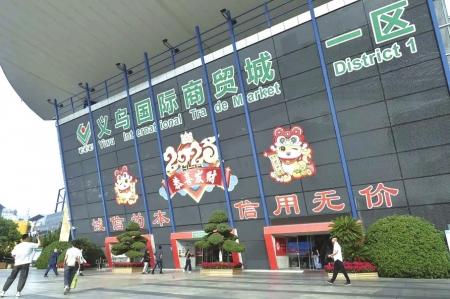

义乌国际商贸城一区市场外景。

10月14日,一列开往中亚地区的货运专列驶出义乌铁路口岸。

每当出现热门商品价格过高、爆款商品缺货,或是出现新奇有趣的创意产品时,网友就会喊出那句经典语录:“把压力给到义乌”。三伏天带风扇的雨伞,欧洲热销的电热毯和热水袋,项链耳环、毛绒布艺、家具电器……浙江义乌制造似乎无所不能。这背后,是一座小县城成长为“世界超市”的传奇。

1

这里是世界小商品之都

义乌的名号之多,堪比“齐天大圣”:全国性综合交通枢纽城市、金义都市圈核心城市、“一带一路”节点城市,以及世界小商品之都……

走进义乌国际商贸城,你会看到非洲客商用流利的中文与老板讨价还价,阿拉伯商人推着婴儿车携家人挑选玩具。英语、法语、阿拉伯语等多种语言的交谈声此起彼伏。义乌的医院里,中英文双语标识和AI双语报告成为标准配置。

如今,越来越多的“洋面孔”出现在义乌。据不完全统计,今年以来,日均在义乌的外商达到2.8万人。由于义乌不断优化营商环境,推动实现投资类外国人注册企业、工作、居留“一件事”办理,越来越多外商来此寻找机会,还有不少外商将家人接到义乌生活。

伴随他们到来的,是众多的订单和无限的商机。“我们的出口订单已经排到了明年。”有义乌商户表示,他们白天忙着做生意,下班后还要开启自习,学习英语。

2

“义乌传奇”不断迭代升级

如今的义乌,很难让人想象40多年前它“两条马路七盏灯,一个喇叭响全城”的景象。

义乌由于土地酸性强、肥力差,当地人发明了用鸡毛沤肥的方法。冬春农闲,农民们手摇着拨浪鼓、肩挑两个担子,走街串巷,用自制的红糖换回鸡毛。这些人被称为“糖担”。

糖担们发现,卖小百货比卖糖更受欢迎,还能从中赚点小钱。慢慢地,廿三里集市形成了。这是农民自发形成的集市,逢“一四七”开市,被视为小商品市场的雏形。1980年11月,义乌县(今义乌市)工商行政管理局下发《关于颁发小百货敲糖换取鸡毛什肥临时许可证的通知》。两年后的9月5日,义乌正式开放“小商品市场”,而后实行“兴商建市”的战略,至今未变。

迈入新时代,插上“一带一路”与“互联网+”翅膀的义乌发展得更稳健了。新疆阿克苏建起了浙产西进暨义乌小商品直销中心,援疆班列也加快了南疆地区产品进入长三角地区的步伐。“义新欧”中欧班列飞驰于欧亚大陆,辐射50多个国家和地区,出口货品从清一色的小商品,到如今汽车零件、发动机、大型医疗器械、高端制造装备等高附加值商品越来越多。

今年以来,义乌持续释放外贸增长潜力。据义乌海关统计,今年前三季度义乌外贸进出口首破6000亿元,达到6312亿元,同比增长26.3%。其中出 口 5539.9 亿 元 ,增 长25.7%;进口772.1亿元,增长31.3%,均创历史新高。

今年10月,义乌第六代市场全球数贸中心开业运营,3700多家新商户依托稳定的跨境网络,与全球客商实时沟通、洽谈生意。在现场,你能看到AI导航找货找铺、对着AI透明翻译屏和外商聊天、产品介绍视频100多种语言秒翻译……

作为一座建在市场上的城市,义乌从“鸡毛换糖”走四方的敲糖人出发,一步步成长为如今“买全球、卖全球”的“世界超市”,造就了市场与城市相伴而生、共荣共进的“义乌传奇”。

华西都市报-封面新闻记者 马晓玉 综合报道 图据新华社