打通雀儿山是进军昌都的基础

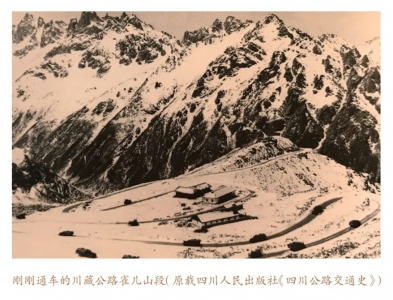

刚刚通车的川藏公路雀儿山段。(原载四川人民出版社《四川公路交通史》)

川藏公路地标:雀儿山

新中国成立前,西藏几乎没有公路。所谓“几乎”,是在于拉萨城内有很短的石头面路和泥沙面路,当时拉萨只有两辆小轿车。

中共中央、毛泽东主席在决策向西藏进军时就决定向西藏修筑公路,提出了“一面进军,一面建设”的方针。《十七条协议》签订后,中央及18军首长都明确提出,修通公路是争取进藏部队在西藏站稳脚跟、经营与建设西藏的关键所在,必须尽最大努力尽快完成。而打通雀儿山则是通车昌都的基础,这也是康藏公路由成都到拉萨的第一险关。

1951年初冬时节,18军后方筑路部队在司令员陈明义和西南交通部副部长穰明德政委的带领下,与抽调修建甘孜机场的部分部队先期突击。以后54师160团、53师159团以及工兵第8团、157团、162团及康藏公路工程处2个施工大队,共1.2万人投入到雀儿山施工区。经过近20个月的艰苦奋战,终于在1952年11月20日通车昌都。

公路设计从雀儿山垭口通过,上山到下山线路总长60余公里,山上有很多地带是永久冻土层,施工难度极大。

如何攻克永久冻土层?

当时康藏公路工程处的老职工回忆说:“施工人员在对冻土层施工时用火攻法,就是将数枝和木材放在地上烧烤,烤化一层,挖掘一层……终于攻克了20多公里的冻土地带。”

但即便是烧烤冻土,也是不容易的。

烧烤冻土,一开始进行得比较顺利。但没过两天就发现新问题了,因为谁也没有遇到过,其中最突出的问题是,施工地段长达数十公里,要烧化几尺深的冻土,需要数量巨大的木柴。

一位参加雀儿山施工的技术员回忆:“烧800斤柴也不过化开两寸深。”

而大雪封山,积雪盈尺,空手走路都喘气不已,还要去砍柴、捡柴、背柴就更为艰难。同时,大家还意识到一个更为棘手的事实:由于天气太冷,工地气温常在零下二三十摄氏度,白天烧化了的冻土,夜晚又被冻住;上面土层烧化了,下面仍是那样坚硬。为了解决这些问题,解放军、工人每天要在冰天雪地里往返数十里,把大树、灌木一棵一棵地砍伐下来,拣起捆好,运回工地,一旦开始烧烤冻土,就不能停止。

烧化一层,开完一层;接着再开始烤下一层冻土……

曾参加雀儿山筑路的人回忆说,砍柴、烧烤、冻土,是他一生修路中的奇迹。高原上的天气是多变的,不知给大家出了多少难题。比如刚才还是晴空万里,阳光普照,说不定从哪里冒出一团黑云,霎时就会天昏地暗,雪花夹着冰雹呼啸而来,使人寸步难行。但就是爬,也要把木柴背回工地。

遭遇巨大的孤石挡道又怎么办?

筑路部队对民工的爱护、关心、照顾,激发了民工们的积极性、创造性。在挖填土方中,有时遇到孤立的巨大石块,民工就在大石块四周放柴猛烧,再用冷水猛浇,将巨石击裂成碎块,然后清除。筑路指挥部及时推广了民工们的经验,使工效不断提高。

这些方法,让人联想起秦蜀郡太守李冰建造都江堰开山时采用古蜀遗传下来的烧石法:先用火烧几天,然后把冰凉的江水引进来,通过热胀冷缩的原理使石头爆裂碎开。

当然,遇到巨大体量的山岩,爆破是必须的。

10月的雀儿山已经是冰封雪裹。战士、民工手握的钢钎像是“冰棍”,握久了松开手就会被粘掉一层皮;有的人抡铁锤,虎口连冻带震裂开了口,流淌的鲜血变成殷红的冰凌……当时工地上,大家的手都是伤痕累累、长着冻疮,遇到领导来工地慰问时,要与领导握手,大家反而迟疑地扭捏起来。

过了70年,当时在康藏公路工程处七大队四中队四分队的筑路民工黄寿康,回忆起在雀儿山放炮炸石头,仍然心有余悸:

为了加快工程进度,工程处决定采取爆破的形式炸开冻土。炸药须请示领导才能使用,不能超耗使用。申请炸药后的一天晚上,有位吴姓工人半夜起来抽烟,不小心点燃了炸药,爆炸声响起时,大家在睡梦中的第一反应,就是裹着被子顺势滚出帐篷。这次事故,除了吴姓工友的脸和手被炸伤外,其他人都没有受伤……太难了、太难了,太险太险,一不小心就会出人命。”在黄寿康的记忆里,有两件事与放炮密切相关:“……一次要放50公斤的大炮,炸药放好后,全靠人喊来通知沿线做好隐藏。但炸药爆炸后的威力难以估计,一块石头炸到159团一名战士的头上,战士当场死亡。另一件事是我所在分队的队长周海如,一位有苦活、累活抢着干,有危险自己上的好领导。一天在打半山山洞时,周海如爬上3米多高的半山排哑炮,刚排一会儿哑炮就炸了,来不及躲藏的周海如被炸得掉下来了,在送往医院的路上就牺牲了。(陈文琪、王建霞:《川藏公路上的青春故事》,《中国公路》2018年第24期)

因为冻土、石岩及大风大雪的恶劣环境,到1951年12月底,解放军、民工即使每天工作10个小时以上,整个雀儿山工程进度还是非常缓慢。但即使缓慢,道路在几万人的生命、鲜血浇灌下,还是一寸一寸地推进。

解放军班长张福林是炮兵,钻研开山放炮技术,采用放大炮爆破方法,使全班平均工效提高了24倍。1951年12月10日,放好的炸药没响,他去检查时被坠落的巨石砸中,英勇牺牲,长眠在雀儿山山腰的西台。“同志们检点张福林的遗物时,发现他的挂包里只有5包菜籽和1本日记。战士记得,这5包菜籽是他进军康藏高原以前,用自己的津贴在四川买的。那时候,张福林就向往着在康藏高原播下种子,让同志们和藏族同胞都能吃到新鲜的蔬菜。”(纪念川藏青藏公路通车三十周年筹委会办公室、西藏自治区交通厅文献组编:《纪念川藏青藏公路通车三十周年文献集·第三卷·英烈篇·艺文篇》,西藏人民出版社,1984年,第8页)

在很多筑路人眼里,这5包来自四川的菜籽寓意太深刻了,包含着筑路大军的殷殷期盼。

晚年时,黄寿康总结说:“把青春献给西藏的几年,我学会了不惧怕困难,这对我之后的生活和工作有着重要的影响。面对一座雪山,它是否有山神我不知道。但我寄托在那里有太多太多的情感,所以对于我来说,山永远是活的。”